2017 war ein sehr gutes Jahr für Metalheads. In jeder Sparte des Metal wurden gute bis sehr gute Alben veröffentlicht. Im folgenden Ranking zähle ich einen Teil meiner persönlichen Highlights des Jahres auf.

- Arch Enemy – Will to Power

Nachdem beim Vorgängeralbum “War Eternal” noch der Wechsel der Sängerin zentrales Thema im Hause Arch Enemy war, hat sich Alissa White-Gluz mittlerweile als Frontfrau etabliert. Es scheint, dass sich die Band von allen etwaigen Erwartungshaltungen frei gemacht hat. Das Ergebnis dieser Freiheit ist ein Monsteralbum. Nachdem im Intro „Set Flame to the Night“ Sirenenklänge zu einer eingängigen Gitarrenmelodie, untermauert von stampfenden Drums erklingen, brettert der Opener „The Race“ kompromisslos, schnell und hart drauflos. „Blood in the Water“ ist ein stampfendes Brett auf das die pfeilschnelle Attacke „The World Is Yours“ folgt. Danach bekommt der Hörer eine kleine Verschnaufpause, denn ein melodisches Gitarrenintermezzo leitet „The Eagle Flies Alone“ ein. Der nach vorne peitschende Rhythmus findet seinen Höhepunkt im Refrain, in dem Alissas Growls von einer durchweg ballernden Doublebass unterfüttert werden. Nun folgt die Überraschung des Albums. „Reason To Believe“ kann als Death Metal-Ballade bezeichnet werden. Alissa überzeugt mit Klargesang auf diesem walzenartigen Track. Doch sofort fliegen wieder die Fetzen, denn „Murder Scene“ rast rasant aus den Boxen. Garstiger Gesang paart sich mit Gitarrenleads in Hochgeschwindigkeit. Nach dem alles zermalmenden „First Day In Hell“ und dem Zwischenspiel „Saturnine“ folgt das Speed-Doppel „Dreams of Retribution“ und „My Shadow And I“. Peitschende Drums, eine alles vernichtende Stimme und melodische Gitarren-Raserei sind angesagt. Den krönenden Abschluss bildet das von einem Streicher-Intro eingeleitete „A Fight I Must Win“. Hier zieht die Band nochmal alle Register, treibendes Schlagzeugspiel, melodische Gitarren und Alissas unvergleichliche Growls.

Nachdem beim Vorgängeralbum “War Eternal” noch der Wechsel der Sängerin zentrales Thema im Hause Arch Enemy war, hat sich Alissa White-Gluz mittlerweile als Frontfrau etabliert. Es scheint, dass sich die Band von allen etwaigen Erwartungshaltungen frei gemacht hat. Das Ergebnis dieser Freiheit ist ein Monsteralbum. Nachdem im Intro „Set Flame to the Night“ Sirenenklänge zu einer eingängigen Gitarrenmelodie, untermauert von stampfenden Drums erklingen, brettert der Opener „The Race“ kompromisslos, schnell und hart drauflos. „Blood in the Water“ ist ein stampfendes Brett auf das die pfeilschnelle Attacke „The World Is Yours“ folgt. Danach bekommt der Hörer eine kleine Verschnaufpause, denn ein melodisches Gitarrenintermezzo leitet „The Eagle Flies Alone“ ein. Der nach vorne peitschende Rhythmus findet seinen Höhepunkt im Refrain, in dem Alissas Growls von einer durchweg ballernden Doublebass unterfüttert werden. Nun folgt die Überraschung des Albums. „Reason To Believe“ kann als Death Metal-Ballade bezeichnet werden. Alissa überzeugt mit Klargesang auf diesem walzenartigen Track. Doch sofort fliegen wieder die Fetzen, denn „Murder Scene“ rast rasant aus den Boxen. Garstiger Gesang paart sich mit Gitarrenleads in Hochgeschwindigkeit. Nach dem alles zermalmenden „First Day In Hell“ und dem Zwischenspiel „Saturnine“ folgt das Speed-Doppel „Dreams of Retribution“ und „My Shadow And I“. Peitschende Drums, eine alles vernichtende Stimme und melodische Gitarren-Raserei sind angesagt. Den krönenden Abschluss bildet das von einem Streicher-Intro eingeleitete „A Fight I Must Win“. Hier zieht die Band nochmal alle Register, treibendes Schlagzeugspiel, melodische Gitarren und Alissas unvergleichliche Growls.

Kurz: Arch Enemy liefern mit „Will To Power“ ein melodisches Death Metal Meisterwerk ab.

- Trivium – The Sin and the Sentence

Nach den eher verhaltenen Reaktionen auf den Vorgänger „Silence In The Snow“ besinnen sich Trivium wieder auf ihre Stärken und präsentieren ihren Fans ein wahres Hit-Feuerwerk. Bereits im Titeltrack feuert die Band aus allen Rohren. Brutale Screams, rasendes Drumming und melodiös flitzende Gitarren. Ein Titel wie „The Wretchedness Inside“ erinnert in seiner schieren Brutalität an die „In Waves“-Phase der Band und Bretter wie „Betrayer“ pflügen die Gehörgänge derart schnell und hart um, dass es eine wahre Freude ist. Hier reiht sich ein moderner Metal-Hit an den Nächsten. In „Sever The Hand“ beweist die Band ihr Händchen für gekonnte Spannungsbögen. Nach dem anfänglichen Klargesang zu rhythmischen Drums explodiert der Track in der hart geschrienen Bridge, bevor der melodiöse Gesang im Refrain sich sofort im Gehör festsetzt. Das Groove-Monster „The Revanchist“ erinnert stellenweise an Sepultura, allerdings fällt der Gesang hier deutlich melodischer als bei den Brasilianern aus. Der Album-Closer „Thrown Into The Fire“ ist dann ein verdammtes Monster. Trivium grooven trotz der drückenden Wucht des Tracks wie Hölle. Die Screams in den Strophen werden durch den melodischen Refrain etwas aufgelockert und instrumental wird hier nochmal alles aufgefahren was die Band auszeichnet. Schnelles, hartes Drumming und brutale aber auch melodische Gitarren untermauern den aggressiven Gesang perfekt. Was für ein Abschluss! Trivium sind wieder an der Spitze der modernen Metal-Bewegung angekommen und „The Sin and the Sentence“ ist nicht weniger als eine verdammte Machtdemonstration!

besinnen sich Trivium wieder auf ihre Stärken und präsentieren ihren Fans ein wahres Hit-Feuerwerk. Bereits im Titeltrack feuert die Band aus allen Rohren. Brutale Screams, rasendes Drumming und melodiös flitzende Gitarren. Ein Titel wie „The Wretchedness Inside“ erinnert in seiner schieren Brutalität an die „In Waves“-Phase der Band und Bretter wie „Betrayer“ pflügen die Gehörgänge derart schnell und hart um, dass es eine wahre Freude ist. Hier reiht sich ein moderner Metal-Hit an den Nächsten. In „Sever The Hand“ beweist die Band ihr Händchen für gekonnte Spannungsbögen. Nach dem anfänglichen Klargesang zu rhythmischen Drums explodiert der Track in der hart geschrienen Bridge, bevor der melodiöse Gesang im Refrain sich sofort im Gehör festsetzt. Das Groove-Monster „The Revanchist“ erinnert stellenweise an Sepultura, allerdings fällt der Gesang hier deutlich melodischer als bei den Brasilianern aus. Der Album-Closer „Thrown Into The Fire“ ist dann ein verdammtes Monster. Trivium grooven trotz der drückenden Wucht des Tracks wie Hölle. Die Screams in den Strophen werden durch den melodischen Refrain etwas aufgelockert und instrumental wird hier nochmal alles aufgefahren was die Band auszeichnet. Schnelles, hartes Drumming und brutale aber auch melodische Gitarren untermauern den aggressiven Gesang perfekt. Was für ein Abschluss! Trivium sind wieder an der Spitze der modernen Metal-Bewegung angekommen und „The Sin and the Sentence“ ist nicht weniger als eine verdammte Machtdemonstration!

- Iced Earth – Incorruptible

Das dritte Album mit Sänger Stu Block ist ein verdammt starker Brocken geworden. Die Band überlässt nichts dem Zufall und hat ein wertiges Gesamtpaket geschnürt. „Great Heathen Army“ eröffnet den Reigen und schiebt gleich ordentlich nach vorne. Weiter geht’s mit „Black Flag“, einem amtlichen Nackenbrecher. Stakkato-Gitarren und ein treibender Rhythmus zwingen die Nackenmuskeln zur Dauerrotation und Stu Block präsentiert einen beeindruckenden Stimmumfang der von dunklem Raunen bis hin zu spitzen Schreien alles abdeckt. Stark! Darauf folgt „Raven Wing“. Der Höhepunkt ist der geniale Refrain der sofort im Ohr kleben bleibt. Stu’s Stimme schwankt von voluminösen Tiefen zu glasklaren Höhen. Aber auch die Instrumentalfraktion punktet mit spannendem Arrangement. Das folgende „The Veil“ ist wenn man so will, eine Power-Ballade mit langsamerem Tempo. Auch hier überzeugen vor allem Stu’s Gesangsmelodien die von filigran und ruhig zu hohen kraftvollen Klängen übergehen. Jetzt wird’s schnell und hart. „Seven Headed Whore“ brettert mit Doublebass und Stakkato-Gitarren los. Der Gesang deckt auch hier von tiefen Tönen über aggressives Shouting bis hin zu spitzen Schreien alles ab. Das folgende „The Relic (Part 1)“ hat einen starken Midtempo-Groove mit harten und knackigen Gitarren und einer Stimme die zwischen zerbrechlichem Klargesang und kraftvollen Cleans pendelt. Die Flötentöne in der Mitte des Songs sind ein schönes Sahnehäubchen. Weiter geht’s mit dem instrumentalen „Ghost Dance“. Tribal-Drums treffen auf galoppierende Rhythmen und fantastisch melodische Gitarrenläufe die hier glatt den Gesang ersetzten. Das folgende „Brothers“ beginnt mit melodischem Gesang und wird dann zu einem Headbanger der Extraklasse. Der Refrain motiviert die Fangemeinde geradezu live mitzusingen und die Fäuste in die Luft zu recken. In der Mitte des Songs präsentiert man zudem ein feines Gitarrensolo. Stark! „Defiance“ tönt danach ähnlich energisch aus den Boxen, allerdings wird das Tempo etwas mehr angezogen. Stu’s Gesang ist auch hier wieder genial, pendelt zwischen melodischen Klängen und spitzen Schreien und besonders der Refrain lädt Live zum mitsingen ein. Zum Abschluss schieben Iced Earth den Höhepunkt der Platte hinterher. „Clear the Way (December 13th, 1862)“ beginnt mit einem ruhigen Gitarrenintro bevor die Band nochmal alle Register zieht und hart aber raffiniert melodisch drauflos brettert. Stu’s Vocals und die Instrumente scheinen sich gegenseitig immer mehr anzutreiben bis ein von Schlachtrufen und Dudelsackklängen begleiteter Break den Song mehrere Gänge runterschaltet. Rhythmisches Kriegsgetrommel ertönt bevor der Track wieder Fahrt aufnimmt und verdammt hart wird. Gangshouts ergänzen Stu’s melodischen Gesang perfekt. Ein gelungenes Finale für eine starke Platte.

Das dritte Album mit Sänger Stu Block ist ein verdammt starker Brocken geworden. Die Band überlässt nichts dem Zufall und hat ein wertiges Gesamtpaket geschnürt. „Great Heathen Army“ eröffnet den Reigen und schiebt gleich ordentlich nach vorne. Weiter geht’s mit „Black Flag“, einem amtlichen Nackenbrecher. Stakkato-Gitarren und ein treibender Rhythmus zwingen die Nackenmuskeln zur Dauerrotation und Stu Block präsentiert einen beeindruckenden Stimmumfang der von dunklem Raunen bis hin zu spitzen Schreien alles abdeckt. Stark! Darauf folgt „Raven Wing“. Der Höhepunkt ist der geniale Refrain der sofort im Ohr kleben bleibt. Stu’s Stimme schwankt von voluminösen Tiefen zu glasklaren Höhen. Aber auch die Instrumentalfraktion punktet mit spannendem Arrangement. Das folgende „The Veil“ ist wenn man so will, eine Power-Ballade mit langsamerem Tempo. Auch hier überzeugen vor allem Stu’s Gesangsmelodien die von filigran und ruhig zu hohen kraftvollen Klängen übergehen. Jetzt wird’s schnell und hart. „Seven Headed Whore“ brettert mit Doublebass und Stakkato-Gitarren los. Der Gesang deckt auch hier von tiefen Tönen über aggressives Shouting bis hin zu spitzen Schreien alles ab. Das folgende „The Relic (Part 1)“ hat einen starken Midtempo-Groove mit harten und knackigen Gitarren und einer Stimme die zwischen zerbrechlichem Klargesang und kraftvollen Cleans pendelt. Die Flötentöne in der Mitte des Songs sind ein schönes Sahnehäubchen. Weiter geht’s mit dem instrumentalen „Ghost Dance“. Tribal-Drums treffen auf galoppierende Rhythmen und fantastisch melodische Gitarrenläufe die hier glatt den Gesang ersetzten. Das folgende „Brothers“ beginnt mit melodischem Gesang und wird dann zu einem Headbanger der Extraklasse. Der Refrain motiviert die Fangemeinde geradezu live mitzusingen und die Fäuste in die Luft zu recken. In der Mitte des Songs präsentiert man zudem ein feines Gitarrensolo. Stark! „Defiance“ tönt danach ähnlich energisch aus den Boxen, allerdings wird das Tempo etwas mehr angezogen. Stu’s Gesang ist auch hier wieder genial, pendelt zwischen melodischen Klängen und spitzen Schreien und besonders der Refrain lädt Live zum mitsingen ein. Zum Abschluss schieben Iced Earth den Höhepunkt der Platte hinterher. „Clear the Way (December 13th, 1862)“ beginnt mit einem ruhigen Gitarrenintro bevor die Band nochmal alle Register zieht und hart aber raffiniert melodisch drauflos brettert. Stu’s Vocals und die Instrumente scheinen sich gegenseitig immer mehr anzutreiben bis ein von Schlachtrufen und Dudelsackklängen begleiteter Break den Song mehrere Gänge runterschaltet. Rhythmisches Kriegsgetrommel ertönt bevor der Track wieder Fahrt aufnimmt und verdammt hart wird. Gangshouts ergänzen Stu’s melodischen Gesang perfekt. Ein gelungenes Finale für eine starke Platte.

- Hallatar – No Stars Upon The Bridge

Dieses Album ist der Beweis dafür, dass aus schweren Verlusten kreative Ausnahmeerscheinungen hervorgehen können. Denn „No Stars Upon The Bridge“ entstand zu Ehren von Aleah Starbrigde der verstorbenen Sängerin von Trees of Eternity. Ihr Lebensgefährte Juha Raivio (der zuvor auch bei Trees of Eternity aktiv war) kreierte zusammen mit Amorphis Sänger Tomi Joutsen, Draconian Sängerin Heike Langhans und dem ehemaligen HIM-Drummer Gas Lipstick eines der intensivsten Alben des Jahres. Die beiden textlichen Eckpfeiler aus erhabener Schönheit und abgrundtiefer Trostlosigkeit werden von der Band in fünf mitreißende, doomige Death Metal Songs verpackt denen Tomis tiefe Growls ein zusätzliches Gänsehaut-Feeling verleihen. Der Hörer wird von Song zu Song immer tiefer in die Trauer und Tragik der Musik hineingezogen, bis schließlich im letzten Lied „Dreams Burn Down“ Aleahs Stimme erklingt und die Reise durch die Gefühle des Songwriters (etwas) versöhnlicher beendet. „No Stars Upon The Bridge“ ist keine leichte Kost und doch kann man sich der Intensität der Musik kaum entziehen und wird mit jedem Hördurchgang tiefer in den Sog aus Verzweiflung, Schmerz und Dunkelheit hineingezogen. Doch am Ende flackert ein kleines Licht.

Dieses Album ist der Beweis dafür, dass aus schweren Verlusten kreative Ausnahmeerscheinungen hervorgehen können. Denn „No Stars Upon The Bridge“ entstand zu Ehren von Aleah Starbrigde der verstorbenen Sängerin von Trees of Eternity. Ihr Lebensgefährte Juha Raivio (der zuvor auch bei Trees of Eternity aktiv war) kreierte zusammen mit Amorphis Sänger Tomi Joutsen, Draconian Sängerin Heike Langhans und dem ehemaligen HIM-Drummer Gas Lipstick eines der intensivsten Alben des Jahres. Die beiden textlichen Eckpfeiler aus erhabener Schönheit und abgrundtiefer Trostlosigkeit werden von der Band in fünf mitreißende, doomige Death Metal Songs verpackt denen Tomis tiefe Growls ein zusätzliches Gänsehaut-Feeling verleihen. Der Hörer wird von Song zu Song immer tiefer in die Trauer und Tragik der Musik hineingezogen, bis schließlich im letzten Lied „Dreams Burn Down“ Aleahs Stimme erklingt und die Reise durch die Gefühle des Songwriters (etwas) versöhnlicher beendet. „No Stars Upon The Bridge“ ist keine leichte Kost und doch kann man sich der Intensität der Musik kaum entziehen und wird mit jedem Hördurchgang tiefer in den Sog aus Verzweiflung, Schmerz und Dunkelheit hineingezogen. Doch am Ende flackert ein kleines Licht.

- Wintersun – The Forest Seasons

Vier Songs auf einem Album. Je einer für eine der vier Jahreszeiten.  Und das bei einer Spielzeit von knapp einer Stunde. Ist dieses Konzeptwerk dann nicht per se überladen? Ja und nein. Wintersun haben auf „The Forest Seasons“ viel Liebe in die Details gesteckt. Jedes Lied hat einen eigenen Spannungsbogen und doch hängt das Werk in sich zusammen. Das Album beginnt mit „Awaken From The Dark Slumber“, dem Frühlingstrack. Nach einem ruhigen, fröhlichen Intro schlagen die Drums mit verdammt hartem Punch ein. Vereinzelt kann man Black Metal Elemente heraushören, vor allem Jaris Growling weckt derartige Assoziationen, allerdings hat der Song an sich eher Musical- oder Hörspielcharakter, denn jedes Detail wirkt akribisch ausgearbeitet. Hier wurde nichts dem Zufall überlassen. Auch dem folgenden „The Forest that Weeps (Summer)“ geht ein Intro auf der Akustikgitarre voraus, bevor das Schlagzeug wieder bretthart zuschlägt. Die Gitarren sind nicht ganz so melodiös verspielt wie im Eröffnungstrack. Dadurch wirkt das Lied einerseits noch härter als der Einstieg, allerdings legen Wintersun noch mehr Wert auf Dramaturgie. Diese zeigt sich im Gesang. Denn Jari screamt einerseits verdammt aggressiv zu den treibenden Rhythmen der Strophen, andererseits wirken die Chöre im Refrain getragen und harmonisch. Zur Mitte des Tracks bricht die Härte kurzzeitig komplett weg und ein akustisches Intermezzo erklingt. An dessen Ende schließen sich allerdings wieder ein treibender Rhythmus und melodiöse Gitarrenarbeit an. Im epischen Finale des Songs vereinen sich die aggressiven und düsteren Screams des Sängers mit einem noch mehr ausladend klingenden Instrumentalsound bevor das Lied mit einem Outro, gezupft auf der Akustikgitarre endet. Auf den Sommer folgt der Herbst. Und der ist hart, dunkel, und düster. „Eternal Darkness (Autumn)“ ist ein in vier Kapitel eingeteiltes Drama. Los geht’s mit „Part I Haunting Darkness“, und hier herrscht nach einem kurzen hypnotischen Gitarrenintro unbarmherzige Black Metal Raserei vor. Blastbeats und Stakkato Gitarren werden von dezenten Orchester-Arrangements untermahlt. Und über allem thront der aggressivste Gesang des ganzen Albums. Die dezenten Hintergrundchöre machen den Sound des Herbstsongs noch bedrückender. Im nächsten Kapitel „Part II The Call of the Dark Dream“ wird es sogar noch düsterer. Blastbeats und beinahe roher Black Metal Sound sind derart dominant, dass die zarteren Klänge des Albums fast vergessen sind. Jaris Growls schwenken von tief und morbide zu aggressiven höheren Screams mit sonoren Erzählparts. „Part III Beyond The Infinite Universe“ wird nochmal schwärzer und härter aus den Boxen geschossen. Langsam, zähe Passagen wechseln sich mit rasendem Black Metal ab. Das finale Kapitel des Songs ist der Tod. Und dieser wird in „Part IV Death“ düster und aggressiv heraufbeschworen. Finstere Growls und präzises Hochgeschwindigkeits-drumming erzeugen zusammen mit den orchestralen Gitarren und dem tatsächlichen Orchester eine so beklemmende Atmosphäre, dass das, sich nahtlos anschließende finale „Loneliness (Winter)“ fast einer Katharsis gleichkommt. Hier steigern sich die ruhigen, akustischen Klangspiele des Intros zu einem langsamen fast doomigen aber sehr harten Finale. Nun herrscht Klargesang vor und die Growls werden nur dezent eingesetzt allerdings wirkt diese Kombination aus klarem, beinahe klagendem Gesang und der instrumentalen Wucht wie eine Walze. Diese wird zwar von melodiösen Zwischenspielen aufgebrochen, doch das Ende des Songs bündelt die gesamte Dramatik erneut bevor ruhige Orchesterklänge das Album beenden. Wintersun machen es mit diesem Album niemandem einfach. Wenn man der Musik aktiv zuhört und sich auf sie einlässt kann das Album nach und nach seine Schönheit zeigen und man kann die vielen Details der Musik entdecken. Aber eben nur wenn man sich darauf einlässt.

Und das bei einer Spielzeit von knapp einer Stunde. Ist dieses Konzeptwerk dann nicht per se überladen? Ja und nein. Wintersun haben auf „The Forest Seasons“ viel Liebe in die Details gesteckt. Jedes Lied hat einen eigenen Spannungsbogen und doch hängt das Werk in sich zusammen. Das Album beginnt mit „Awaken From The Dark Slumber“, dem Frühlingstrack. Nach einem ruhigen, fröhlichen Intro schlagen die Drums mit verdammt hartem Punch ein. Vereinzelt kann man Black Metal Elemente heraushören, vor allem Jaris Growling weckt derartige Assoziationen, allerdings hat der Song an sich eher Musical- oder Hörspielcharakter, denn jedes Detail wirkt akribisch ausgearbeitet. Hier wurde nichts dem Zufall überlassen. Auch dem folgenden „The Forest that Weeps (Summer)“ geht ein Intro auf der Akustikgitarre voraus, bevor das Schlagzeug wieder bretthart zuschlägt. Die Gitarren sind nicht ganz so melodiös verspielt wie im Eröffnungstrack. Dadurch wirkt das Lied einerseits noch härter als der Einstieg, allerdings legen Wintersun noch mehr Wert auf Dramaturgie. Diese zeigt sich im Gesang. Denn Jari screamt einerseits verdammt aggressiv zu den treibenden Rhythmen der Strophen, andererseits wirken die Chöre im Refrain getragen und harmonisch. Zur Mitte des Tracks bricht die Härte kurzzeitig komplett weg und ein akustisches Intermezzo erklingt. An dessen Ende schließen sich allerdings wieder ein treibender Rhythmus und melodiöse Gitarrenarbeit an. Im epischen Finale des Songs vereinen sich die aggressiven und düsteren Screams des Sängers mit einem noch mehr ausladend klingenden Instrumentalsound bevor das Lied mit einem Outro, gezupft auf der Akustikgitarre endet. Auf den Sommer folgt der Herbst. Und der ist hart, dunkel, und düster. „Eternal Darkness (Autumn)“ ist ein in vier Kapitel eingeteiltes Drama. Los geht’s mit „Part I Haunting Darkness“, und hier herrscht nach einem kurzen hypnotischen Gitarrenintro unbarmherzige Black Metal Raserei vor. Blastbeats und Stakkato Gitarren werden von dezenten Orchester-Arrangements untermahlt. Und über allem thront der aggressivste Gesang des ganzen Albums. Die dezenten Hintergrundchöre machen den Sound des Herbstsongs noch bedrückender. Im nächsten Kapitel „Part II The Call of the Dark Dream“ wird es sogar noch düsterer. Blastbeats und beinahe roher Black Metal Sound sind derart dominant, dass die zarteren Klänge des Albums fast vergessen sind. Jaris Growls schwenken von tief und morbide zu aggressiven höheren Screams mit sonoren Erzählparts. „Part III Beyond The Infinite Universe“ wird nochmal schwärzer und härter aus den Boxen geschossen. Langsam, zähe Passagen wechseln sich mit rasendem Black Metal ab. Das finale Kapitel des Songs ist der Tod. Und dieser wird in „Part IV Death“ düster und aggressiv heraufbeschworen. Finstere Growls und präzises Hochgeschwindigkeits-drumming erzeugen zusammen mit den orchestralen Gitarren und dem tatsächlichen Orchester eine so beklemmende Atmosphäre, dass das, sich nahtlos anschließende finale „Loneliness (Winter)“ fast einer Katharsis gleichkommt. Hier steigern sich die ruhigen, akustischen Klangspiele des Intros zu einem langsamen fast doomigen aber sehr harten Finale. Nun herrscht Klargesang vor und die Growls werden nur dezent eingesetzt allerdings wirkt diese Kombination aus klarem, beinahe klagendem Gesang und der instrumentalen Wucht wie eine Walze. Diese wird zwar von melodiösen Zwischenspielen aufgebrochen, doch das Ende des Songs bündelt die gesamte Dramatik erneut bevor ruhige Orchesterklänge das Album beenden. Wintersun machen es mit diesem Album niemandem einfach. Wenn man der Musik aktiv zuhört und sich auf sie einlässt kann das Album nach und nach seine Schönheit zeigen und man kann die vielen Details der Musik entdecken. Aber eben nur wenn man sich darauf einlässt.

- Kreator – Gods of Violence

Der Thrash Metal Hammer kommt dieses Jahr von Kreator. Ihr aktuelles Album „Gods of Violence“ wurde im Januar veröffentlicht und vereint alle Trademarks der Band mit ein paar gekonnten Neuerungen. Hochgeschwindigkeitsgeschosse wie der Opener „World War Now“ oder das brutale „Totalitarian Terror“ halten sich mit (etwas) langsameren Brechern wie „Satan Is Real“ die Waage. Im Rausschmeißer „Death Becomes My Light“ zeigt Sänger Mille einmal mehr, dass er auch Klargesang beherrscht. Eine kleine Neuerung im Kreator-Kosmos sind die deutschen Textzeilen in „Fallen Brother“ die sich aber hervorragend einfügen. Qualitativ lässt sich jedoch so gut wie kein Song herausgreifen, da das Album nie langweilig klingt und der Band durchweg spannendes Songwriting gelungen ist. Kreator haben mit „Gods of Violence“ (wieder einmal) eindrucksvoll bewiesen, dass sie zur Speerspitze der (Thrash) Metal-Szene gehören und nach wie vor eine verlässliche musikalische Macht sind.

- Nocte Obducta – Totholz (Ein Raunen aus dem Klammwald)

Nocte Obducta haben wieder Bock auf Black Metal, reichern diesen aber mit einigen genrefremden Elementen an. Nach dem instrumentalen Einstieg gibt es die volle Breitseite auf die Ohren. Aggressive Riffs, Screaming und ein paar unaufdringliche, sphärische Keyboards vereinen sich im doomigen „Die Kirche der wachenden Kinder“ mit cleanen Gitarren. In „Trollgott“ wird die langsam prügelnde Keule ausgepackt bevor die Black Metal Raserei „Ein stählernes Lied“ gleich am Anfang alles kurz und klein hackt. „Liebster“ tönt danach etwas gleichförmig schwarzmetallisch aus den Boxen, bevor der abschließende „Wiedergänger Blues“ ein 15 minütiges Monumentalwerk ist. Dank des gelungenen Spannungsbogens mit ruhigem, instrumentalem Beginn der nach einem Akustikgitarren-Intermezzo in einen Black Metal Midtempo Track übergeht, bevor das letzte Songdrittel ein beinahe Pink Floyd-artiges Zwischenspiel enthält und schließlich mit schleifenden, harten Gitarren und finsterem Growling endet, ist der Song zu keiner Zeit langweilig oder beliebig, sondern ist ein gelungener Abschluss für ein spannendes Black Metal Album.

- Dool – Here Now, There Then

Dool ziehen ihre Vision von Anfang an kompromisslos durch.  Dabei ist der Einstieg in das Debut der Holländer keineswegs einfach. „Vantablack“ ist ein zehnminütiges Epos und braucht ein wenig um Fahrt aufzunehmen. Doch nach ein paar Durchläufen will man gar keinen anderen Einstieg in das Album, denn der Song ist spannend und intensiv. Das folgende „Golden Serpents“ geht leichter ins Ohr und hat sehr schöne siebziger Jahre Hard Rock Referenzen. Ähnliches gilt für „Words On Paper“. Was bereits am Anfang auffiel bestätigt sich immer mehr. Diese Stimme hat verdammt viel Power! Von melodischen, dunklen Klängen über kraftvoll knarzige Mitten bis hin zu klaren Höhen ist auf dem Album alles zu hören. Das Glockenspiel zu Beginn von „In her darkest Hour“ und der schnell einsetzende Gesang treiben dem Hörer einen wohligen Schauer über den Rücken. Die gruselige Atmosphäre des Songs wird von dem wunderbaren Gesang noch verstärkt. „Oweynagat“ kommt etwas direkter und flotter aus den Boxen. Der Stimme ist klar im Fokus, aber auch die Instrumente klingen locker und doch kräftig. Als das Zwischenspiel einsetzt wird’s etwas langsamer und die dezenten Synthesizer-Klänge verbreiten mit der Stimme eine wohlige, irgendwie gruselige Wärme. Das minimalistische, aber emotionale Gitarrensolo geht in Mantra-artigen Gesang über der von Streichern und kräftigen Gitarren begleitet wird. Atmosphärische Sounds und reduzierte Drumschläge leiten „The Alpha“ ein. Doch die anfängliche Härte trügt, denn im weiteren Verlauf des Songs klingen auch viel ruhigere Töne an. Die Gitarrenarbeit ist sehr melodisch und verträumt. So ähnlich klingt auch die Stimme. Doch gerade wenn das Gefühl aufkommt der Song würde sich in diesen Sounds verlaufen, krachen schwere Gitarren in das Soundbild und lockern die Struktur unheimlich auf. Sehr spannendes Stück! „The Death of Love“ ist eine wunderschöne Ballade (die trotzdem immer wieder eine gewisse Härte versprüht). Die langsamen und schweren Gitarren erinnern teilweise an Black Sabbath und doch sind Dool extrem eigenständig. Das finale „She Goat“ tönt lässig rockig aus den Boxen. Und doch liegt in dem Song sehr viel Gefühl. In den Strophen pendelt der Song immer wieder zwischen ruhigen Töne und flotteren Ausreißen. Die Stimme gibt ein letztes Mal alles. Ruhige Töne in der Bridge, klare und energische Strophen und schließlich klingt der Gesang fast soulig ehe das Lied abrupt endet. Dool haben ein fantastisches erstes Album vorgelegt und die Latte an der sich ein Nachfolgewerk messen lassen muss wurde mit „Here Now, There Then“ verdammt hoch gehängt.

Dabei ist der Einstieg in das Debut der Holländer keineswegs einfach. „Vantablack“ ist ein zehnminütiges Epos und braucht ein wenig um Fahrt aufzunehmen. Doch nach ein paar Durchläufen will man gar keinen anderen Einstieg in das Album, denn der Song ist spannend und intensiv. Das folgende „Golden Serpents“ geht leichter ins Ohr und hat sehr schöne siebziger Jahre Hard Rock Referenzen. Ähnliches gilt für „Words On Paper“. Was bereits am Anfang auffiel bestätigt sich immer mehr. Diese Stimme hat verdammt viel Power! Von melodischen, dunklen Klängen über kraftvoll knarzige Mitten bis hin zu klaren Höhen ist auf dem Album alles zu hören. Das Glockenspiel zu Beginn von „In her darkest Hour“ und der schnell einsetzende Gesang treiben dem Hörer einen wohligen Schauer über den Rücken. Die gruselige Atmosphäre des Songs wird von dem wunderbaren Gesang noch verstärkt. „Oweynagat“ kommt etwas direkter und flotter aus den Boxen. Der Stimme ist klar im Fokus, aber auch die Instrumente klingen locker und doch kräftig. Als das Zwischenspiel einsetzt wird’s etwas langsamer und die dezenten Synthesizer-Klänge verbreiten mit der Stimme eine wohlige, irgendwie gruselige Wärme. Das minimalistische, aber emotionale Gitarrensolo geht in Mantra-artigen Gesang über der von Streichern und kräftigen Gitarren begleitet wird. Atmosphärische Sounds und reduzierte Drumschläge leiten „The Alpha“ ein. Doch die anfängliche Härte trügt, denn im weiteren Verlauf des Songs klingen auch viel ruhigere Töne an. Die Gitarrenarbeit ist sehr melodisch und verträumt. So ähnlich klingt auch die Stimme. Doch gerade wenn das Gefühl aufkommt der Song würde sich in diesen Sounds verlaufen, krachen schwere Gitarren in das Soundbild und lockern die Struktur unheimlich auf. Sehr spannendes Stück! „The Death of Love“ ist eine wunderschöne Ballade (die trotzdem immer wieder eine gewisse Härte versprüht). Die langsamen und schweren Gitarren erinnern teilweise an Black Sabbath und doch sind Dool extrem eigenständig. Das finale „She Goat“ tönt lässig rockig aus den Boxen. Und doch liegt in dem Song sehr viel Gefühl. In den Strophen pendelt der Song immer wieder zwischen ruhigen Töne und flotteren Ausreißen. Die Stimme gibt ein letztes Mal alles. Ruhige Töne in der Bridge, klare und energische Strophen und schließlich klingt der Gesang fast soulig ehe das Lied abrupt endet. Dool haben ein fantastisches erstes Album vorgelegt und die Latte an der sich ein Nachfolgewerk messen lassen muss wurde mit „Here Now, There Then“ verdammt hoch gehängt.

- Betontod – Revolution

Die Punkrocker von Betontod rufen zur Revolution auf. Doch schaffen sie das  auch musikalisch? Die Band erfindet das Rad nicht neu, brennt auf dem aktuellen Langeisen aber ein Hitfeuerwerk allererster Güte ab. Nach einem ruhigen instrumentalen Intro geht die Band gleich in die Vollen. Der Titeltrack ist gleich die erste Hymne auf „Revolution“. Zackiger Punkrock mit Breitwandsound. Das folgende „Küss mich“ ist eine bodenständige, etwas rotzige Liebeserklärung. Hitpotenzial! Das ruhige Intro zu „Welt in Flammen“ ist ein wenig trügerisch, denn das Teil hat verdammt viel Metal intus. Harte Gitarren mit viel Melodie veredeln diesen Song. Thematisch führen die Jungs einem den aktuellen Zustand der Welt deutlich vor Augen (traurige Wahrheit). „Ich nehme dich mit“ erzählt von ehrlicher Freundschaft. Das folgende „Herz an Herz“ zieht wieder schnell und metallisch nach vorne. Textlich geht’s um Zusammenhalt egal ob unter Freunden oder in der Familie. „Freunde“ am Ende des Albums hat einen ähnlichen Charakter. Gegenseitiger Rückhalt ist wichtig! In „Verdammt schwer“ werden ruhigere Töne angeschlagen. Der melancholische Text wird auf der Akustikgitarre begleitet. Anders aber gut. „Freiheit oder Tod“ ist die Punk-Hymne des Albums. Geradliniger Sound transportiert einen Text über Rebellion und Antihaltung („…unsere Herzen glühen für immer rot…unser Schicksal heißt Freiheit oder Tod“), sehr schön. „Bambule & Randale“ ist eine wilde Zusammenkunft „alter“ und „neuer“ Punkrocker. Die Gäste sind hier Gunnar von Dritte Wahl, Sebi von Massendefekt sowie der Frontmann von Swiss & die Anderen und Beat von Schmutzki. Eine illustre Runde die hier ordentlich losknallt! „Es lebe die Freiheit“ ist eine Hymne an die Liebe und den alljährliche Festival-Sommer und ein absoluter Hit! Zum Abschluss brettern harte, metallische Gitarren und (etwas) verzerrter Gesang aus den Boxen. Im finalen Text rechnen die Jungs mit der egoistischen Gesellschaft ab und knallen dem Hörer mit „Mann über Bord“ ein hammerhartes Metal-Brett um Ohren.

auch musikalisch? Die Band erfindet das Rad nicht neu, brennt auf dem aktuellen Langeisen aber ein Hitfeuerwerk allererster Güte ab. Nach einem ruhigen instrumentalen Intro geht die Band gleich in die Vollen. Der Titeltrack ist gleich die erste Hymne auf „Revolution“. Zackiger Punkrock mit Breitwandsound. Das folgende „Küss mich“ ist eine bodenständige, etwas rotzige Liebeserklärung. Hitpotenzial! Das ruhige Intro zu „Welt in Flammen“ ist ein wenig trügerisch, denn das Teil hat verdammt viel Metal intus. Harte Gitarren mit viel Melodie veredeln diesen Song. Thematisch führen die Jungs einem den aktuellen Zustand der Welt deutlich vor Augen (traurige Wahrheit). „Ich nehme dich mit“ erzählt von ehrlicher Freundschaft. Das folgende „Herz an Herz“ zieht wieder schnell und metallisch nach vorne. Textlich geht’s um Zusammenhalt egal ob unter Freunden oder in der Familie. „Freunde“ am Ende des Albums hat einen ähnlichen Charakter. Gegenseitiger Rückhalt ist wichtig! In „Verdammt schwer“ werden ruhigere Töne angeschlagen. Der melancholische Text wird auf der Akustikgitarre begleitet. Anders aber gut. „Freiheit oder Tod“ ist die Punk-Hymne des Albums. Geradliniger Sound transportiert einen Text über Rebellion und Antihaltung („…unsere Herzen glühen für immer rot…unser Schicksal heißt Freiheit oder Tod“), sehr schön. „Bambule & Randale“ ist eine wilde Zusammenkunft „alter“ und „neuer“ Punkrocker. Die Gäste sind hier Gunnar von Dritte Wahl, Sebi von Massendefekt sowie der Frontmann von Swiss & die Anderen und Beat von Schmutzki. Eine illustre Runde die hier ordentlich losknallt! „Es lebe die Freiheit“ ist eine Hymne an die Liebe und den alljährliche Festival-Sommer und ein absoluter Hit! Zum Abschluss brettern harte, metallische Gitarren und (etwas) verzerrter Gesang aus den Boxen. Im finalen Text rechnen die Jungs mit der egoistischen Gesellschaft ab und knallen dem Hörer mit „Mann über Bord“ ein hammerhartes Metal-Brett um Ohren.

Fazit: Zeitgenössischer Punkrock mit metallischem Einschlag und einer textlichen Mischung aus Gesellschaftskritik, Hymnen zum Feiern und ehrlicher Liebe. Schönes Teil!

- Orden Ogan – Gunmen

Der aktuelle Orden Ogan Dreher führt den Hörer in den Wilden Westen. Opulente  Bläser leiten den kraftvollen quasi Titeltrack ein. „Gunman“ ist ein schneller, harter Power-Metal Song dessen Refrain sofort ins Ohr geht. Starker Einstieg! Weiter geht’s mit „Fields of Sorrow“, einem melancholischen Midtempo-Track mit Chor-Gesang. Verdammt starker Refrain und definitiver Ohrwurm. „Forlorn and Forsaken“ startet mit harten Gitarren und einem donnernden Schlagzeug. Die Strophen sind heftiges Stakkatospiel das im mehrstimmigen Refrain sehr melodisch wird. Nach einer geilen Bridge mit Gitarrensolo endet der Song im Midtempo und wuchtigem Schlagzeug. Nach einem melodischen Intro wird in „Vampire In Ghost Town“ wieder hart losgeknüppelt. Doublebass, crunshy Gitarren und melodischer Gesang der im Refrain durch Gangshouts ergänzt wird. Geil! Der Höhepunkt der Scheibe folgt mit „Come with me to the other Side“. Liv Kristine (Ex-Leaves Eyes) bildet einen fantastischen Gegenpart zu Seebs Stimme und beide intonieren den Song emotional und packend. Der langsame Beginn ist jedoch trügerisch denn was anfänglich wie eine Ballade anmutet wird ziemlich schnell zu einer heftigen Dampfwalze. Nach einem kurzen Intro brettert „The Face of Silence“ los. Vertracktes Uptempo-drumming mit viel Doublebass wird mit melodischem Gesang garniert und der Refrain bleibt hartnäckig im Ohr kleben. „Ashen Rain“ fällt dann im direkten Vergleich zur bisher bockstarken Scheibe etwas ab, ist aber immer noch ein ordentlich gemachter Power-Track. „Down Here (Wanted Dead or Alive)“ fällt in eine ähnliche Kategorie wie sein Vorgänger. Doch das folgende „One Last Chance“ ist fantastisch. Schnelle Drums, aggressive aber melodische Gitarren, melodischer Gesang mit Gangshouts. Was für ein Brett! Das finale „Finis Coronat Opus“ bricht nach einem kurzen Intro schnell und melodisch los. Harte Drums, orchestrale Riffs, mehrstimmiger Gesang. Der epische Refrain lockert die Härte immer wieder etwas auf.

Bläser leiten den kraftvollen quasi Titeltrack ein. „Gunman“ ist ein schneller, harter Power-Metal Song dessen Refrain sofort ins Ohr geht. Starker Einstieg! Weiter geht’s mit „Fields of Sorrow“, einem melancholischen Midtempo-Track mit Chor-Gesang. Verdammt starker Refrain und definitiver Ohrwurm. „Forlorn and Forsaken“ startet mit harten Gitarren und einem donnernden Schlagzeug. Die Strophen sind heftiges Stakkatospiel das im mehrstimmigen Refrain sehr melodisch wird. Nach einer geilen Bridge mit Gitarrensolo endet der Song im Midtempo und wuchtigem Schlagzeug. Nach einem melodischen Intro wird in „Vampire In Ghost Town“ wieder hart losgeknüppelt. Doublebass, crunshy Gitarren und melodischer Gesang der im Refrain durch Gangshouts ergänzt wird. Geil! Der Höhepunkt der Scheibe folgt mit „Come with me to the other Side“. Liv Kristine (Ex-Leaves Eyes) bildet einen fantastischen Gegenpart zu Seebs Stimme und beide intonieren den Song emotional und packend. Der langsame Beginn ist jedoch trügerisch denn was anfänglich wie eine Ballade anmutet wird ziemlich schnell zu einer heftigen Dampfwalze. Nach einem kurzen Intro brettert „The Face of Silence“ los. Vertracktes Uptempo-drumming mit viel Doublebass wird mit melodischem Gesang garniert und der Refrain bleibt hartnäckig im Ohr kleben. „Ashen Rain“ fällt dann im direkten Vergleich zur bisher bockstarken Scheibe etwas ab, ist aber immer noch ein ordentlich gemachter Power-Track. „Down Here (Wanted Dead or Alive)“ fällt in eine ähnliche Kategorie wie sein Vorgänger. Doch das folgende „One Last Chance“ ist fantastisch. Schnelle Drums, aggressive aber melodische Gitarren, melodischer Gesang mit Gangshouts. Was für ein Brett! Das finale „Finis Coronat Opus“ bricht nach einem kurzen Intro schnell und melodisch los. Harte Drums, orchestrale Riffs, mehrstimmiger Gesang. Der epische Refrain lockert die Härte immer wieder etwas auf.

Fazit: Der Orden liefert mit „Gunmen“ sein bisheriges Opus Magnum ab.

- Battle Beast – Bringer of Pain

Die finnischen Kampfbiester ziehen wieder in die Schlacht.  Und wie! „Bringer of Pain“ ist das mittlerweile vierte Album der Band und diesmal kehren sie ihre (schon immer vorhandene) Eighties-Schlagseite mehr denn je nach außen. Diese erreicht mit dem cheesigen „Dancing with the Beast“ dann auch ihren vorläufigen Höhepunkt. Hier vereinen sich Pathos und Pop gekonnt auf einem Metal Album. Doch bevor es soweit ist feuern Battle Beast aus allen Rohren. Im Opener „Straight to the Heart“ paaren sich griffige Melodien mit heroischer Wildheit, „Beyond the Burning Skies“ hat einen Refrain zum niederknien und zieht trotzdem ordentlich nach vorne. „Bastard Son of Odin“ ist eine kämpferische Schlachthymne und weckt dezente Erinnerungen an Sabaton. Geiles Ding! Ein weiteres Highlight ist „Lost in Wars“ bei dem Tomi Joutsen als Gastsänger mitwirkt. Der Track hat auch eine dezente Nähe zu dessen Hauptband Amorphis, allerdings sind alle Battle Beast Trademarks vorhanden, nur dass das Ganze etwas düsterer ausfällt. Ebenfalls sehr stark ausgefallen ist „The Eclipse“. Noora Luhimo singt einen fantastisch energischen Pre-Chorus während sie in den Strophen etwas mehr „Klargesang“ verwendet. Der Song zeigt mehr denn je, dass sie eine beachtliche Stimme hat, die Gangshouts sind ein cooles I-Tüpfelchen.

Und wie! „Bringer of Pain“ ist das mittlerweile vierte Album der Band und diesmal kehren sie ihre (schon immer vorhandene) Eighties-Schlagseite mehr denn je nach außen. Diese erreicht mit dem cheesigen „Dancing with the Beast“ dann auch ihren vorläufigen Höhepunkt. Hier vereinen sich Pathos und Pop gekonnt auf einem Metal Album. Doch bevor es soweit ist feuern Battle Beast aus allen Rohren. Im Opener „Straight to the Heart“ paaren sich griffige Melodien mit heroischer Wildheit, „Beyond the Burning Skies“ hat einen Refrain zum niederknien und zieht trotzdem ordentlich nach vorne. „Bastard Son of Odin“ ist eine kämpferische Schlachthymne und weckt dezente Erinnerungen an Sabaton. Geiles Ding! Ein weiteres Highlight ist „Lost in Wars“ bei dem Tomi Joutsen als Gastsänger mitwirkt. Der Track hat auch eine dezente Nähe zu dessen Hauptband Amorphis, allerdings sind alle Battle Beast Trademarks vorhanden, nur dass das Ganze etwas düsterer ausfällt. Ebenfalls sehr stark ausgefallen ist „The Eclipse“. Noora Luhimo singt einen fantastisch energischen Pre-Chorus während sie in den Strophen etwas mehr „Klargesang“ verwendet. Der Song zeigt mehr denn je, dass sie eine beachtliche Stimme hat, die Gangshouts sind ein cooles I-Tüpfelchen.

Fazit: Die Biester sind immer noch angriffslustig, zeigen aber auch dass sie eine zahmere Seite haben. Wer kein Problem damit hat das hier die Achtziger unverblümt gehuldigt werden kommt als Fan energischer Musik voll auf seine Kosten.

- Memoriam – For The Fallen

Aus der Asche der Death Metal Legende Bolt Thrower entstand Memoriam.  Dementsprechend klingt das Debut „For The Fallen“. Hier sind Veteranen am Werk. Nach dem knackigen Einstieg „Memoriam“ leitet ein Zitat des früheren britischen Premierministers Chamberlain den Angriff ein. „War Rages On“ brettert mit Doublebass und coolen Benediction Referenzen aus den Boxen. In „Reduced To Zero“ kommt dann die Schwere wie man sie von Bolt Thrower kennt zum Zug. Das Teil zermalmt einfach alles. Drückende Doublebass, schabende Gitarren und Karl Willets unvergleichliches Organ. Mit „Corrupted System“ nimmt die Platte Fahrt auf. Das Teil ist ein flotter Angriff auf die Trommelfelle. Death Metal mit punkigem Einschlag. Geniales Ding! In „Flatline“ rollt der Death Metal Panzer mit angezogener Handbremse über den Hörer hinweg. Doch die schnellen Gitarrenharmonien zwischen den Strophen lockern die Schwere etwas auf. „Surrounded (By Death)“ fließt zäh wie Lava aus den Boxen, bis der Song in der Mitte schier explodiert und ein rasendes Gitarrensolo präsentiert. Auf die Umzingelung folgt der Wiederstand. „Resistance“ schraubt dem Hörer langsam aber sicher die Rüber ab. Was für ein Headbanger! Hier ist die Bolt Thrower DNA wieder in jeder Note vorhanden. Schwere Drums, melancholische Gitarren und ein Death Metal Organ der Extraklasse. Die schnellen Zwischenspiele lockern den Song etwas auf wodurch das folgende „Last Words“ noch schwerer wirkt. Zeitlupen-Drumming türmt sich mit einer düsteren Gitarrenmelodie stetig auf, wird aber immer wieder von schnellen Zwischenspielen aufgebrochen. Am Ende bleibt nicht viel übrig wenn ein Panzer alles plättet. „For The Fallen“ ist Death Metal durch und durch. Ein starkes erstes Album. Man darf gespannt sein was da noch folgen wird.

Dementsprechend klingt das Debut „For The Fallen“. Hier sind Veteranen am Werk. Nach dem knackigen Einstieg „Memoriam“ leitet ein Zitat des früheren britischen Premierministers Chamberlain den Angriff ein. „War Rages On“ brettert mit Doublebass und coolen Benediction Referenzen aus den Boxen. In „Reduced To Zero“ kommt dann die Schwere wie man sie von Bolt Thrower kennt zum Zug. Das Teil zermalmt einfach alles. Drückende Doublebass, schabende Gitarren und Karl Willets unvergleichliches Organ. Mit „Corrupted System“ nimmt die Platte Fahrt auf. Das Teil ist ein flotter Angriff auf die Trommelfelle. Death Metal mit punkigem Einschlag. Geniales Ding! In „Flatline“ rollt der Death Metal Panzer mit angezogener Handbremse über den Hörer hinweg. Doch die schnellen Gitarrenharmonien zwischen den Strophen lockern die Schwere etwas auf. „Surrounded (By Death)“ fließt zäh wie Lava aus den Boxen, bis der Song in der Mitte schier explodiert und ein rasendes Gitarrensolo präsentiert. Auf die Umzingelung folgt der Wiederstand. „Resistance“ schraubt dem Hörer langsam aber sicher die Rüber ab. Was für ein Headbanger! Hier ist die Bolt Thrower DNA wieder in jeder Note vorhanden. Schwere Drums, melancholische Gitarren und ein Death Metal Organ der Extraklasse. Die schnellen Zwischenspiele lockern den Song etwas auf wodurch das folgende „Last Words“ noch schwerer wirkt. Zeitlupen-Drumming türmt sich mit einer düsteren Gitarrenmelodie stetig auf, wird aber immer wieder von schnellen Zwischenspielen aufgebrochen. Am Ende bleibt nicht viel übrig wenn ein Panzer alles plättet. „For The Fallen“ ist Death Metal durch und durch. Ein starkes erstes Album. Man darf gespannt sein was da noch folgen wird.

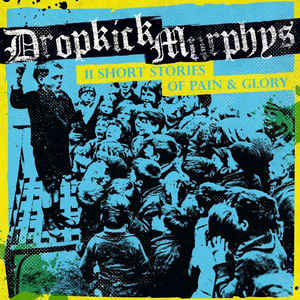

- Dropkick Murphys – 11 Short Stories of Pain and Glory

Das aktuelle Album der Punkrocker aus Boston erschien bereits Anfang 2017.  Und es bleibt nach wie vor ein Fest für Fans der Murphys. Auch auf diesem Album beweist die Band, dass sie zum Besten zählt was ihre Szene zu bieten hat. Party-taugliche Songs wie „First Class Loser“ oder „I had a Hat“ wechseln sich mit Punkrock-Hymnen wie „You’ll never walk alone“ (ein Cover von Gary & The Peacemakers) ab. Die beiden Höhepunkte der Scheibe sind allerdings die langsameren Stücke. „Paying My Way“, ein Lied über Zusammenhalt und Aufforderung seinen eigenen Weg mit aller Konsequenz zu gehen und „4-15-13“, in dem sie über den Terroranschlag auf den Boston-Marathon 2013 singen. Mit dem Song gedenken sie den Opfern des Anschlags und betonen die Sinnlosigkeit von Gewalt. Unterm Strich bleiben die Murphys auch mit diesem Album ein Garant für hymnischen Punkrock mit Herz und Hirn.

Und es bleibt nach wie vor ein Fest für Fans der Murphys. Auch auf diesem Album beweist die Band, dass sie zum Besten zählt was ihre Szene zu bieten hat. Party-taugliche Songs wie „First Class Loser“ oder „I had a Hat“ wechseln sich mit Punkrock-Hymnen wie „You’ll never walk alone“ (ein Cover von Gary & The Peacemakers) ab. Die beiden Höhepunkte der Scheibe sind allerdings die langsameren Stücke. „Paying My Way“, ein Lied über Zusammenhalt und Aufforderung seinen eigenen Weg mit aller Konsequenz zu gehen und „4-15-13“, in dem sie über den Terroranschlag auf den Boston-Marathon 2013 singen. Mit dem Song gedenken sie den Opfern des Anschlags und betonen die Sinnlosigkeit von Gewalt. Unterm Strich bleiben die Murphys auch mit diesem Album ein Garant für hymnischen Punkrock mit Herz und Hirn.

- Deserted Fear – Dead Shores Rising

Mit ihrem aktuellen Dreher “Dead Shores Rising” ist den Eisenberger Death Metallern  ein saustarkes Drittwerk gelungen. Das orchestrale Intro führt anfangs kurz auf eine falsche Fährte, allerdings startet „The Fall of Leading Skies“ gleich derart heftig und aggressiv, dass sofort klar ist um was es geht. Death Metal! Fette Riffs, knallende Drums und viel Energie. In „Edge of Insanity“ besticht vor allem die Gitarrenarbeit. Ohrwurm-Riffs und prägnante Melodien sind genau wie im folgenden „Open their Gates“ en Masse vorhanden, jedoch ohne den Sound zu verweichlichen. „Corrosion of Souls“ ist ein feiner Death Metal-Headbanger. Nach einem kurzen Intro gibt’s in „Towards Humanity“ wieder schnell und hart auf die Glocke, ehe „The Carnage“ mit abwechslungsreichem Songwriting punktet. Midtempo-Groove wird mit Bleifuß-Doublebass vorangepeitscht und um einige der geilsten Melodien des Albums ergänzt. „Face Our Destiny“ startet erneut mit viel Doublebass doch die Bridge macht aus einem anfangs guten Track einen super Death Metal Song. (Diese Gitarren!) “Till the Last Drop” schlägt dem Hörer anfangs mit harten, langsamen Drums ins Gesicht und wird dann zu einem der schnelleren Songs der Scheibe bevor „Carry On“ solides Death Metal Futter mit zähen Gitarren und viel Groove bietet. Die beiden Bonus Tracks „A Morbid Vision“ und „The Path of Sorrow“ bilden den gelungenen Abschluss einer starken Death Metal Platte. Auf letzterem ist sogar At The Gates Sänger Thomas Lindberg mit Gastgesang vertreten. Das spricht wohl für die Qualität von Deserted Fear im Allgemeinen und „Dead Shores Rising“ im Besonderen.

ein saustarkes Drittwerk gelungen. Das orchestrale Intro führt anfangs kurz auf eine falsche Fährte, allerdings startet „The Fall of Leading Skies“ gleich derart heftig und aggressiv, dass sofort klar ist um was es geht. Death Metal! Fette Riffs, knallende Drums und viel Energie. In „Edge of Insanity“ besticht vor allem die Gitarrenarbeit. Ohrwurm-Riffs und prägnante Melodien sind genau wie im folgenden „Open their Gates“ en Masse vorhanden, jedoch ohne den Sound zu verweichlichen. „Corrosion of Souls“ ist ein feiner Death Metal-Headbanger. Nach einem kurzen Intro gibt’s in „Towards Humanity“ wieder schnell und hart auf die Glocke, ehe „The Carnage“ mit abwechslungsreichem Songwriting punktet. Midtempo-Groove wird mit Bleifuß-Doublebass vorangepeitscht und um einige der geilsten Melodien des Albums ergänzt. „Face Our Destiny“ startet erneut mit viel Doublebass doch die Bridge macht aus einem anfangs guten Track einen super Death Metal Song. (Diese Gitarren!) “Till the Last Drop” schlägt dem Hörer anfangs mit harten, langsamen Drums ins Gesicht und wird dann zu einem der schnelleren Songs der Scheibe bevor „Carry On“ solides Death Metal Futter mit zähen Gitarren und viel Groove bietet. Die beiden Bonus Tracks „A Morbid Vision“ und „The Path of Sorrow“ bilden den gelungenen Abschluss einer starken Death Metal Platte. Auf letzterem ist sogar At The Gates Sänger Thomas Lindberg mit Gastgesang vertreten. Das spricht wohl für die Qualität von Deserted Fear im Allgemeinen und „Dead Shores Rising“ im Besonderen.

Make it or break it? Definitiv make it!

- Callejon – Fandigo

Für Callejon Fans der ersten Stunde ist dieses Album schwierig. Keine Schreie mehr, insgesamt weniger Härte als auf den Vorgängeralben. Fandigo ist ungewohnt, neu und man muss es sich erarbeiten. Schon der Opener „Der Riss in uns“ ist ungewohnt, weil rein balladesk, ohne harte Klänge aber mit einem sehr tiefsinnigen Text. Ähnlich geht’s bei „Callejon is Dead“ zu. Zwar gibt’s etwas mehr Gitarren und vereinzelte Schreie aber insgesamt ist das doch noch sehr ruhig. Diese Marschrichtung zieht die Band auf „Fandigo“ bis zum Schluss durch. „Utopia“ klingt poppiger als alles was man bisher von Callejon kannte. Klargesang und viel Melodie. Muss man sich erarbeiten…“Pinocchio“ hat zwar ein wuchtigeres Soundgewand als die bisherigen Songs und man hört auch die ersten Schreie des Albums, doch im Vergleich zu den altbekannten Callejon ist das immer noch ruhiger Stoff. Das ändert aber nichts an der Klasse des Songs. Das größte Experiment auf „Fandigo“ folgt nun mit „Hölle Stufe 4“. Elektronische Beats ohne Gitarren oder Drums tragen den emotionalen Gesang. Erst im Refrain kommen „rockige“ Klänge hinzu doch bleibt das Ganze sehr ruhig. Aber gleichzeitig ist dieser Song einer der besten des Albums, da er emotionale Tiefe zeigt und ehrlich zerbrechlich wirkt. Im Vergleich dazu startet „Monroe“ richtig hart. Hier werden vage Erinnerungen an die „alten“ Callejon wach. Zwar dominiert auch hier Klargesang doch vereinzelt werden ein paar Shouts eingesetzt und die Gitarren sind auch wieder in härterem Fahrwasser unterwegs. Insgesamt werden die Electro-Elemente, die früher nur dezent eingesetzt wurden, verstärkt in den Sound miteingebunden (z.B. im Zwischenspiel „11 ° 19’0’’N, 142 ° 15’0’’O“). „Das gelebte Nichts“ ist ein Ritt auf der Rasierklinge der Emotionen. Der schwermütige Text wird von Sänger BastiBasti erlebbar vorgetragen. „Noch einmal“ ist eine Hymne an die Sehnsucht. Dieses Gefühl gipfelt im Folgenden „Mit Vollgas vor die Wand“. Zu balladesken Klängen wird hier die Sehnsucht nach Selbstzerstörung besungen. Der Song bildet wohl den emotionalen Tiefpunkt des Albums. Nach dieser textlich schweren Kost legen Callejon nochmal nach und servieren mit „Powertrauer“ einen Track über die Einsamkeit, dessen Text man sich erarbeiten (und danach erst wieder verdauen) muss, aber der schwermütige Sound passt dazu. „Mein Gott ist aus Glas“ ist auch eher balladesk, geht aber wunderbar ins Ohr trotz des traurigen Grundtons. In „Nautilus“ sind vereinzelt Parallelen zu Rammstein (Gitarren, Marschrhythmus) erkennbar, aber dieser Song ist ein absoluter Hit! Geiler Gesang voller Emotionen, einzelne Schreie und eine schöne laut/leise-Dynamik. Top! In „Fandigo Umami“ wird’s wieder elektronisch, und vereinzelt werden hier die „alten“ und „harten“ Callejon perfekt zitiert.

insgesamt weniger Härte als auf den Vorgängeralben. Fandigo ist ungewohnt, neu und man muss es sich erarbeiten. Schon der Opener „Der Riss in uns“ ist ungewohnt, weil rein balladesk, ohne harte Klänge aber mit einem sehr tiefsinnigen Text. Ähnlich geht’s bei „Callejon is Dead“ zu. Zwar gibt’s etwas mehr Gitarren und vereinzelte Schreie aber insgesamt ist das doch noch sehr ruhig. Diese Marschrichtung zieht die Band auf „Fandigo“ bis zum Schluss durch. „Utopia“ klingt poppiger als alles was man bisher von Callejon kannte. Klargesang und viel Melodie. Muss man sich erarbeiten…“Pinocchio“ hat zwar ein wuchtigeres Soundgewand als die bisherigen Songs und man hört auch die ersten Schreie des Albums, doch im Vergleich zu den altbekannten Callejon ist das immer noch ruhiger Stoff. Das ändert aber nichts an der Klasse des Songs. Das größte Experiment auf „Fandigo“ folgt nun mit „Hölle Stufe 4“. Elektronische Beats ohne Gitarren oder Drums tragen den emotionalen Gesang. Erst im Refrain kommen „rockige“ Klänge hinzu doch bleibt das Ganze sehr ruhig. Aber gleichzeitig ist dieser Song einer der besten des Albums, da er emotionale Tiefe zeigt und ehrlich zerbrechlich wirkt. Im Vergleich dazu startet „Monroe“ richtig hart. Hier werden vage Erinnerungen an die „alten“ Callejon wach. Zwar dominiert auch hier Klargesang doch vereinzelt werden ein paar Shouts eingesetzt und die Gitarren sind auch wieder in härterem Fahrwasser unterwegs. Insgesamt werden die Electro-Elemente, die früher nur dezent eingesetzt wurden, verstärkt in den Sound miteingebunden (z.B. im Zwischenspiel „11 ° 19’0’’N, 142 ° 15’0’’O“). „Das gelebte Nichts“ ist ein Ritt auf der Rasierklinge der Emotionen. Der schwermütige Text wird von Sänger BastiBasti erlebbar vorgetragen. „Noch einmal“ ist eine Hymne an die Sehnsucht. Dieses Gefühl gipfelt im Folgenden „Mit Vollgas vor die Wand“. Zu balladesken Klängen wird hier die Sehnsucht nach Selbstzerstörung besungen. Der Song bildet wohl den emotionalen Tiefpunkt des Albums. Nach dieser textlich schweren Kost legen Callejon nochmal nach und servieren mit „Powertrauer“ einen Track über die Einsamkeit, dessen Text man sich erarbeiten (und danach erst wieder verdauen) muss, aber der schwermütige Sound passt dazu. „Mein Gott ist aus Glas“ ist auch eher balladesk, geht aber wunderbar ins Ohr trotz des traurigen Grundtons. In „Nautilus“ sind vereinzelt Parallelen zu Rammstein (Gitarren, Marschrhythmus) erkennbar, aber dieser Song ist ein absoluter Hit! Geiler Gesang voller Emotionen, einzelne Schreie und eine schöne laut/leise-Dynamik. Top! In „Fandigo Umami“ wird’s wieder elektronisch, und vereinzelt werden hier die „alten“ und „harten“ Callejon perfekt zitiert.

Fazit: „Fandigo“ ist sicher kein einfaches Album, aber ein Starkes. Nach dem brutalen, dunklen Vorgänger „Wir sind Angst“ ist der „neue“ Sound von Callejon eine konsequente Weiterentwicklung/Neuerung. Man darf gespannt sein wo die Reise noch hingeht.

Dominik Maier