Alle Jahre wieder gibt’s hier den Listenwahn, dieses Jahr das zweite mal in Folge mit 20 musikalischen Perlen bestückt. Unter anderem auch weil an der Live-Front nichts zu vernünftigen Bedingungen durchgeführt wurde (3G und andere Konzepte lasse ich in diesem Rahmen unkommentiert). Auf kreativer, künstlerischer Ebene zeigt sich dieses Jahr aber einmal mehr, dass Krisen fruchtbarer Boden für jegliche Form von Kunst allgemein, aber eben auch für Musik im Speziellen sein können. Insofern war diese Zusammenstellung alles andere als einfach und könnte problemlos auf das Doppelte ausgedehnt werden. Doch ich belasse es beim bekannten Format und präsentiere zwanzig Albumknaller die mir dieses Jahr erträglicher gemacht haben.

1. Unto Others – Strength

Neuer Name, gleicher Sound – nur besser? Nach der notgedrungenen Umbenennung heißen Idle Hands jetzt Unto Others und soviel gleich vorweg: Der Sound hat sich kaum verändert. Vielmehr machen sie auf „Strength“ alles was auf dem Debut schon genial war noch besser. In puncto Atmosphäre fällt aber nach und nach auf, dass die Musik diesmal etwas kühler wirkt als auf dem Vorgänger. Mit „Heroin“ startet das Album aber ungewohnt schroff. Treibender Groove, fette Riffs und sogar ein paar Growls – die Musik macht dem Titel alle Ehre, rauscht sie doch nervös und beklemmend aus den Boxen. Zu ihrer vollen Größe wachsen Unto Others aber in Nummern wie „No Children Laughing Now“ oder dem herzzerreißenden „Little Bird“ heran. Begeistern bei erstgenannter vor allem die stimmungsvollen Gitarren, die dem Gesang immer noch ein Fünkchen mehr Dramatik verleihen und den Song nach und nach zu einer echten Hymne machen, ist letzterer ein tieftrauriges Stück und kommt eher in balladeskem Gewand daher. Wieder spukt die Stimme nachhaltig im Kopf herum. Gabriel Franco schafft es auf „Strength“ generell und in diesem Song speziell einerseits kühl und distanziert zu klingen, andererseits transportiert sein Gesang eine Fülle an Emotionen, die einfach niemanden kalt lassen kann. Stücke wie der treibenden Ohrwurm „Why“ oder der abschließende Titeltrack sind beste Beweise dafür. Gerade der Schlusssong spannt dann den Bogen zum Anfang, klingt er doch in weiten Teilen ähnlich hibbelig wie der Opener. Allerdings schwingt im Abschluss viel mehr Positivität und Stärke mit als bei der Eröffnung des Albums. Dafür sorgt nicht nur das Vogelgezwitscher, das sich als passendes Gimmick super in den Sound einfügt, auch die Gitarren klingen wärmer und vor allem der Bass kommt wunderbar zu Geltung. Das größte Kunststück gelingt Unto Others aber mit dem (superben) Cover von Pat Benatars „Hell is for Children“. Die Nummer wird so perfekt in den Fluss des Albums eingebunden, dass man sie glatt für eine Eigenkomposition halten könnte. Auch die Emotionen des Textes kommen bestens rüber und fügen sich sehr passend in den textlichen Fluss von „Strength“ ein. Groß! Angesichts des hohen musikalischen Niveaus dürfen wir gespannt sein in welche Sphären uns Unto Others in Zukunft führen werden, bis es soweit ist erfreuen wir uns an einem Album das (wie sein Vorgänger auch) nahe an der Grenze zur Perfektion schrammt. Ganz stark!

2. The Ruins Of Beverast – The Thule Grimoires

Was The Ruins Of Beverast so speziell macht ist die Tatsache, dass Mastermind Meilenwald seine Musik frei von jeglichen Zwängen oder Dogmen erschafft und der vordergründige Einfluss immer die eigene musikalische Geschichte ist. Das bedeutet, dass alle Alben unverkennbar dem gleichen Geist entspringen, sich aber keinen gängigen Genre-Konventionen oder offensichtlichen Einflüssen von außen unterwerfen. Das ist Kunst um der Kunst Willen. Im musikalischen Sinn bedeutet das, dass es TROB gelingt ein komplett eigenes Klangbild zu erschaffen, bei dem jedwede musikalische Vergleiche hinken. Eine einigermaßen treffende Verschlagwortung wäre musikalischer Surrealismus. „The Thule Grimoires“ ist ein finsterer Moloch, ein in sich geschlossenes, klangliches Monument. Dabei bewegt sich die Musik in einem strukturellen Spektrum, das einerseits komplett losgelöst von gängigen Schemata ist und sich in anderen Momenten derart nah an der Struktur eines „Songs“ bewegt, dass es, getrennt voneinander betrachtet, kaum miteinander vereinbar ist. Unter dem konzeptionellen Dach des Albums macht aber jeder Song, jeder Ton sofort Sinn. Das bedeutet auch, dass TROB einmal mehr Grenzen verschieben und sich damit ihrem künstlerischen Weg treu bleiben. Die Musik klingt vom ersten Ton an nach Meilenwald und doch ist eine fortschreitende Entwicklung in der musikalischen Geschichte der Band erkennbar. Dabei hat die Musik stets etwas wahnhaftes, fast spirituelles an sich, das sich jeder Kategorisierung und objektiver Beschreibung entzieht, eben weil es dem tiefsten Innersten eines innovativen Künstlergeistes entspringt. Zwar lässt ein Song wie „Anchoress in Furs“ durchaus konventionelle Strukturen erkennen, denen wohl auch Etiketten wie „Doom-“ oder „Black Metal“ aufgedrückt werden könnten, allerdings ist die Basis aller Songs unverkennbar ein Gefühl, nicht im weinerlichen oder kitschigen Sinn, sondern im künstlerischen Sinn. Wahre Kunst kann nur aus dem Herzen kommen. Das könnte ein Grundsatz von TROB generell und „The Thule Grimoires“ im Speziellen sein.

3. Times of Grace – Songs of Loss and Separation

Dieses Album tut weh. Es krempelt die tiefste Dunkelheit, den größten Schmerz einer Seele von innen nach außen. Ja, der Titel ist Programm. Musikalisch bewegen sich Times of Grace vermehrt im bedrückenden Midtempo und geben vor allem den Melodien eine Menge Raum. Daraus resultieren regelrechte Epen, die dem harten Tobak der Texte einerseits eine erträglichere, weil sanfte Note verleihen, andererseits wird durch genau diese Ruhemomente die Tragik der Texte noch stärker erlebbar. Was sich zunächst wie ein Widerspruch liest wird in einem Song wie „Far From Heavenless“ meisterhaft vertont. Mit seiner textlichen Hoffnungslosigkeit ist dieses Stück sicher eines der am schwersten verdaulichen auf diesem Album, markiert zugleich aber einen emotionalen Höhepunkt der Scheibe. „Songs of Loss and Separation“ führt mit jedem Song einen weiteren Schritt tiefer in emotionale Abgründe. Mit „Rescue“ und vor allem dem zermürbenden „Currents“ zeigen Times of Grace, dass sie ihren Schmerz auch durchaus in Wut und metallische Aggression kanalisieren können, über weite Strecken ist die Musik aber eher introvertiert, als ein Schlag ins Gesicht. „Cold“ ist so ein Moment, denn es vertont das Gefühlschaos wenn alles zu viel wird, das Leben als unerträgliche Last auf einem liegt und jede Hoffnung vergeblich scheint beeindruckend nahbar. Der Abschluss „Forever“ stimmt dann auch alles andere als fröhlich, markiert aber doch ein etwas versöhnlicheres Ende, wenn man die Akzeptanz von Verlust in sein Leben lässt. „Let the Flames burn our Bones, consume the Hate we know, a tomb of Memories“. Dieses Zitat verdeutlicht die Hoffnungslosigkeit die dem ganzen Album zugrunde liegt. Die letzten Worte „no one can love you like I do“ klingen dann auch mehr wie eine Drohung denn eine Zuneigungserklärung. Was bleibt ist ein Gefühl von Katharsis, das in diesem Fall auf allen Ebenen beeindruckt. So ist dieses Album der Soundtrack für die eigene Negativität, die Musik gewordene Depression und doch kommt am Ende ein vages Gefühl von Hoffnung auf, die Frage ist nur, worauf hoffen?

4. Soilwork – A Whisp of the Atlantic

Soilwork haben in den letzten Jahren einen Volltreffer nach dem anderen gelandet. Mit „A Whisp of the Atlantic“ (das bereits letztes Jahr auf Vinyl erschien) liefern die Herren aber ein Feuerwerk ab. Der Titeltrack ist auch das zentrale Stück dieser EP und schlägt mit über sechzehn Minuten Spielzeit deutlich über die gewohnten Stränge der Schweden. Passend zur Thematik (es geht, grob vereinfacht, um das Element Wasser) startet der Song auch mit Meeresrauschen, einem beschwingten Klavier und sanften Gitarren. Dann kommen harte Riffs, monströse Grooves und Shouts dazu. Aber auch Klargesang mit toller Melodieführung findet seinen Platz. Im Grunde klingt die Musik tatsächlich wie das vertonte Auf und Ab des Meeres. Nach dem lockeren Anfang, ballern Soilwork ab der sechsten Minute mörderisch drauflos (Blastbeats inklusive) nur um kurz darauf in fast jazzige Gefilde zu verfallen, die Piano und Saxofon maximal herausstellen. Ehe man sich’s versieht groovt der Song wieder wie Hölle und flächige Synths und Pianos toben sich aus. Trotz vieler Details und Wendungen, bleibt der Song stets nachvollziehbar, bietet aber einige Überraschungen. Hammermäßig! Aber halt, es gibt ja noch vier andere Songs auf dieser EP. Die „Feverish-Trinity“ gab’s schon vorab als Video-Trilogie zu bestaunen und mit „Feverish“ folgt ein hartnäckiger Ohrwurm, der sich ziemlich nah an der musikalischen Form von „Verkligheten“ bewegt. Energischer Groove, toller Gesang und Melodien die, denkt man sich die harten Gitarren weg, auch aus dem The Night Flight Orchestra-Universum stammen könnten. „Desperado“ ist angriffslustiger und drückt aufs Gas. Speed zeigt auch hier, was für ein Ausnahmesänger er ist und läuft zur Höchstform auf. Growls, Shouts, hohe Screams – der Mann tobt sich richtig aus. Die Streicher passen auch super ins Bild weil sie dem Song ein fettes Volumen geben. Ein tanzbarer Soilwork Song? „Death Diviner“ ist genau das, geht aber keinerlei Kompromiss ein. Die Musik ist dermaßen dicht gestrickt, dass einem die Spucke weg bleibt und wieder finden sich Parallelen zu The Night Flight Orchestra, die eben auch grooven wie Sau. „The Nothingness and the Devil“ wirkt dann wie das abschließende Bindeglied zwischen dem Titelstück und der „Feverish“-Trilogie. Kräftige Shouts, harte Growls und hämmernde Blastbeats werden in ein leichtfüßiges Gewand gekleidet und peitschen ziemlich straight voran, bevor der Song als sphärisches Instrumental ausklingt. Soilwork liefern einmal mehr Qualitätsware, wissen aber auch zu überraschen und zeigen, dass sie künstlerisch absolut auf der Höhe sind und längst in ihrer eigenen Liga spielen.

5. Gràb – Zeitlang

Das Coverbild vermittelt einen ziemlich guten Eindruck davon was „Zeitlang“ musikalisch bietet. Schwarzmetallische Kälte wird mit der mitunter düsteren Sagenwelt des Bajuwarenlandes vermählt. Dass die Band darüber hinaus eine besondere Verbundenheit zu ihrer Heimat pflegt beweist sie auch dadurch, dass sie ihre Texte in bayrischer Mundart vorträgt. Musikalisch und vor allem atmosphärisch ist dieses Album zwar klar im traditionellen Black Metal verankert, darüber hinaus sorgen aber allerlei landestypische Instrumente wie Zither oder Alphorn für ein extrem stimmungsvolles Gesamtpaket. Diese Tatsache ist es auch die dafür sorgt, dass „Zeitlang“ mitunter etwas Zeit braucht um sich voll zu entfalten. Immer wieder finden sich neue Elemente die das Album auch nach dem x-ten Durchlauf spannend und unvorhersehbar gestalten. Die poetische Gestaltung der Texte gibt dem Material außerdem einerseits eine mystische Komponente und verstärkt andererseits den Sog den dieses Album vom ersten Ton an erzeugt und dem man sich kaum entziehen kann. Egal ob sich die Songs in frostiger Dunkelheit ergehen („Zeitlang“), oder ob Stücke wie „Weizvada“ verhältnismäßig aggressiv und roh drauflos hämmern: Der Musik wohnt eine allgegenwärtige Tragik inne die in „S‘ letzte Gleit“ und „A Grabliacht“ ihren dramaturgischen Höhepunkt findet. Ist ersteres dem Titel entsprechend erhaben, ja stolz, verdichtet letzteres die schaurige Stimmung, die über das ganze Album hinweg aufgebaut wird. Grollend entlädt sich die Musik immer wieder in wahnhafter Raserei, die aber stets Raum für beklemmende Melodien lässt ehe das Album mit den schaurig erhabenen Klängen eines Alphorns endet.

Fazit:

„Zeitlang“ ist ein Album voller Hingabe, voller Herzblut und Liebe, aber es ist auch ein Album voller Feindseligkeit. Ein komplexes Stück Dunkelkunst, das durch seine intensive Atmosphäre besticht und das einer Reise zwischen gespenstischer Poesie und wüstem Hass gleichkommt. Was am Ende dieses Weges bleibt ist Dunkelheit, Ödnis und Misanthropie. Und große Black Metal Kunst. Chapeau!

6. Iron Maiden – Senjutsu

Gut sechs Jahre hat es diesmal gedauert bis Iron Maiden die Musikwelt mit einem neuen Album in Aufregung versetzen. Werbung an allen Ecken und sogar Besprechungen und Interviews in der gängigen Tagesjournaille inklusive. Über die inhaltliche Qualität dieser Beiträge sei hier aber der Mantel des Schweigens gehüllt. Stattdessen beschäftigen wir uns mit der Musik auf „Senjutsu“. In gewisser Weise führen Iron Maiden den Weg ihrer letzten Alben fort indem sie Lieder schreiben die ihre volle Pracht erst mit der Zeit entfalten, wenn auch ein anfänglicher Begeisterungssturm nicht ausbleibt. Das Titelstück überrascht sogar erstmal, fällt es für Bandverhältnisse doch eher verhalten aus. Wobei die dunkle Atmosphäre durchaus gefällt. Die vielseitigen Gitarren halten das repetitive Muster (inklusive japanisch angehauchten Drums) spannend und dazu kommt wirklich starker Gesang der für die nötige Dramatik sorgt. Bei genauerem hinhören zeigen Songs wie das mit leichtem Southern Rock-Flair glänzende „The Writing on the Wall“, dass Iron Maiden im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach wie vor innovativ sind. Dass gerade Mr. Dickinson wieder eine wahre Glanzleistung abliefert beweist auch „Lost in a lost World“. Mit dem ruhigen, von Akustikgitarre und Hintergrundchören getragenen Anfang kommt Gänsehautfeeling auf, ehe der Song schier explodiert. Auch die Übergänge zwischen Bridge und Refrain sind mit vielen Wechselspielen der Gitarren spannend gestaltet und klingen beinahe proggig (der Soloteil im hinteren Drittel hat durchaus etwas Ausuferndes). Mit vereinzelten Pink Floyd-Zitaten (die Gitarren am Ende) weiß der Song außerdem gleich nochmal mehr zu gefallen. Manchem mag die Entwicklung hin zu Longtracks in der Musik von Iron Maiden weniger zusagen, aber man muss anerkennen, dass es die Band meisterhaft versteht ihren Alben konsistente Spannungsbögen zu verpassen. Dazu gehören auch stimmungsvoll gestaltete Nummern wie „The Time Machine“ (dieser Refrain!), die in gewisser Weise auf die drei ausufernden Abschlussepen vorbereitet. Davor wird’s im balladeksen „Darkest Hour“ aber erstmal düster und melancholisch (für Maiden-Verhältnisse). Was dann im finalen Song-Triple passiert ist schlicht ganz großes Kino. „Death of the Celts“, beginnt mit brillantem Bassintro. Dann hält die Melancholie des Vorgängers (unterstützt durch dezente Synths) Einzug. Gesang und mit die besten Harmonien des Albums erzeugen Gänsehaut, ehe die Gitarren dem Song seine Schärfe geben. Zugegeben: Der instrumentale Mittelteil wirkt etwas zu sehr in die Länge gezogen, aber geschenkt: Mit jedem Durchlauf wird die Nummer besser. „The Parchment“ klingt wieder dunkler, der Bass tönt ein Stück eindringlicher und vor allem der Gesang sorgt für ein gewisses „Wüsten-Feeling“, was eine feine „Powerslave“-Reminiszenz ist. Auch hier ist des einen Leid des andern Freud: Jeder Gitarrist will halt auf seine Kosten kommen und so liefern alle drei echte Sahne-Melodien ab, was die Spielzeit aber entsprechend streckt. Ähnliches gilt für den Abschluss „Hell on Earth“ der erstmal drei Minuten braucht um warm zu werden, dann aber schier explodiert. Zu typischem Bass-Galopp vereinen Iron Maiden all ihre Trademarks in diesem Epos (ausufernde, aber brillante Saitenarbeit, einprägsame Gesangslinien, galoppierende Drums mit allerlei spannenden Feinheiten). Die letzten Minuten spielen nochmal mit Dynamik und steigern sich hin zu den finalen und fantastischen Gesängen, die „Senjutsu“ mit reichlich Dramatik beenden.

7. Mastodon – Hushed & Grim

Ich muss gestehen: Mit Mastodon bin ich bisher nie wirklich warm geworden, auch wenn ich die Musik immer als „nicht schlecht“ bzw. „qualitativ über dem Durchschnitt“ erachtet habe, war mein Interesse an der Band eher gering. „Hushed & Grim“ hat das erfolgreich geändert. Dabei kann ich aber gar nicht genau festmachen warum. Was nach längerer Kontaktpause zur Musik der Amis auffällt: Dieses Doppelalbum bietet den Musikern jede Menge Raum um sich kreativ auszutoben. Beim weiteren stöbern in der Diskografie fällt außerdem auf: Mastodon zeigen sich 2021 stilistisch vielfältiger denn je. „Skeleton of Splendor“ und „Had it all“ sind z.B. astreine Balladen, die es in dieser Form noch nie zuvor zu hören gab. Während letztere mit melancholischem Anstrich gefällt, begibt sich „Skeleton of Splendor“ in einerseits wirklich zerbrechliche Gefilde, hat aber auch etwas meditatives, irgendwie außerweltliches (dafür sorgen u.a. die spacigen Keyboards gen Ende). „Teardrinker“ greift die vorherige Melancholie auf, transformiert sie aber in einen treibenden Rocker, der textlich fast noch stärker ans Herz geht. Dem gegenüber stehen Nummern wie „Peace and Tranquility“, das die Bezeichnung „Jazz-Rock“ durchaus verdient hat. Das Riffing der Strophen ist verspielt, fast quirlig, der Refrain wird zwar nicht minder vielfältig instrumentalisiert (dieser Bass!), klingt aber etwas geradliniger, was einen schönen Kontrast ergibt. Sehr geil ist auch das irgendwie punkige „Savage Lands“, das trotzdem leichtfüßig und vertrackt daher kommt und von einem stimmigen Gitarrensolo beschlossen wird. Und dann: „Gobblers of Dregs“, ein achteinhalb minütiger Reiseführer durch die farbenfrohen Landschaften des Prog. Sanft und energisch zugleich, sowohl leichtfüßig, als auch beklemmend schwer. Musikalisch kaum beschreibbar toben sich Mastodon richtig aus und liefern ein wahres Glanzstück ab. Auch wenn es dauert bis sich die vielen Wendungen und Details zu einem schlüssigen Gesamtbild zusammenfügen. „Eyes of Serpents“ packt danach noch eine gehörige Schippe Melancholie zur progressiven Vielfalt dazu und entwickelt sich zu einem herzzerreißenden Stück Musik. „Gigantium“ macht seinem Namen alle Ehre und beschließt „Hushed & Grim“ mit epischer Wucht. Dabei stimmt die Musik durchaus hoffnungsvoll, während die textliche Tiefe einerseits repräsentativ für das ganze Album ist, andererseits wie ein Abschluss wirkt, ohne endgültig zu sein.

Fazit:

„Hushed & Grim“ ist alles andere als einfach, die textliche und musikalische Vielfalt ist es aber allemal wert bewusst studiert zu werden, jedoch von Kopf und Herz zu gleichen Teilen.

8. At The Gates – The Nightmare of Being

Düster, progressiv, atmosphärisch, zermürbend. So könnte man „The Nightmare of Being“ beschreiben, dessen Titel allein wenig Licht vermuten lässt. Der feinfühlige, akustische Auftakt führt dann auch ein wenig auf die falsche Fährte, denn in „Spectre of Extinction“ geht in gewohnter Manier die Post ab. Spätestens beim Titeltrack zeigen sich At The Gates aber ungewohnt progressiv. Neben der melancholischen Grundstimmung gibt es natürlich auch gewohnt heftige Abfahrten, aber die Spoken-Word Passagen und vor allem die vielschichte Gitarrenarbeit zeigen, dass sich die Band stilistisch deutlich breiter aufstellt als in der Vergangenheit. „Garden of Cyrus“ ist sogar tief im progressiven Rock verwurzelt (toller Saxofon-Einsatz inklusive). Auch die Rhythmen und vor allem die Gitarrenmelodien, sind vielschichtig und bieten eine Vielfalt an Details. Noch fordernder wird’s in „The Fall into Time“. Von Chören und Streichern reichlich epochal eingeleitet, entwickelt der Song stellenweise fast jazzige Züge. Anfangs groovt die Nummer dermaßen fett, wird dabei aber von gleichermaßen filigranen wie schneidenden Gitarren getragen, bevor die Musik vertrackter, verspielter und auch „spaciger“ wird. Dafür sorgt nicht nur das stimmungsvolle Keyboard, auch die Gitarren und die Drums steigern sich mit proggigen Rhythmen und fast orientalischen Klängen auf das Ende hin. Der Detailreichtum von „Cult of Salvation“ ist schlicht umwerfend. Der Pianobreak in der Mitte reißt die Stimmung dann in eher melancholische Gefilde herum, nachdem der Song mit verspieltem Riffing und drückendem Groove startet. Noch experimenteller gibt sich „Cosmic Pessimism“, das in seiner Verspieltheit beinahe was von Krautrock hat. Der Groove zündet aber sofort, ehe der bluesige Abgang für einen feinen Twist sorgt. „Eternal Winter of Reason“ beschließt „The Nightmare of Being“ mit progressiven, schwermütigen Tönen und strahlt nach der verspielten Prog-Abfahrt in der ersten Hälfte pure Verzweiflung aus.

Fazit:

„The Nightmare of Being“ verschiebt Grenzen und geht nie auf Nummer sicher. At The Gates zeigen einen künstlerischen Willen zur Weiterentwicklung, mit dem sie sich einmal mehr als Visionäre outen und kreativen Mut beweisen der ihnen möglicherweise wieder eine Vorreiterrolle in der Szene zukommen lässt.

9. Hypocrisy – Worship

Sie sind wieder da! Die einzig wahren Urväter des Alien-Death Metal! Acht Jahre mussten sich Fans gedulden, doch das Warten hat ein Ende und „Worship“ hält was es verspricht: Epischer Death Metal mit viel Melodie und (natürlich) Texten über Außerirdische wird geboten. Gerade textlich finden sich aber auch deutliche Parallelen zur aktuellen Zeit. Siehe u.a. „Chemical Whore“ oder auch „Greedy Bastards“. Doch der Reihe nach: Der Titeltrack zerbröselt gleich am Anfang jedwede Zweifel ob es eine neue Hypocrisy-Scheibe wirklich braucht. Denn welcher Death Metaller bekommt bei diesem Eröffnungsriff nicht weiche Knie? Danach geht in amtlicher Knüppel-Manier die Post ab. Das Fanherz hüpft höher und höher, was hat man diese Band noch vermisst. Dass Peter Tägtgren nicht erst seit gestern ein cleveres Kerlchen ist, das mit wachem Geist durch die Welt geht zeigen Songs wie „Chemical Whore“ das sich sofort als schleppender Melo-Death Metal Hit herausstellt. Zudem ist ein thematischer Bezug zur aktuellen Zeit nicht von der Hand zu weisen, auch wenn der Text laut Tägtgren bereits 2018 entstand. Diese tagesaktuelle Relevanz wird auch in „Greedy Bastards“ deutlich. Musikalisch ein Schädelspalter mit leichten Bolt Thrower-Referenzen (dieser Groove!), könnte der Text die Gier diverser sogenannter Instanzen anprangern, könnte aber auch von einer außerirdischen Invasion mit dem Ziel die Erde zu unterwerfen handeln (immer dieser Verschwörer….). Ungewohnt rabiat geht’s danach in „Dead World“ zu, das Peter zusammen mit seinem Sohn geschrieben hat, was den moderneren Anstrich möglicherweise erklärt. Gerade diese kleinen Twists halten die Musik spannend und zeigen, dass sich Hypocrisy im Rahmen ihrer Möglichkeiten nicht zu schade sind neues auszuprobieren. „We’re the Walking Dead“ verteilt anschließend die volle Breitseite in Sachen Epik und sorgt mit seinem regelrecht traurigen Refrain dafür dass einem doch der eine oder andere Schauer über den Rücken läuft. Gleiches gilt für „Children of the Gray“, das mit raffinierten Gitarrenmelodien bedrohlich voranschreitet. „Another Day“ dagegen knallt schnell auf die Zwölf, hat zwischendurch aber einen göttlichen Groove-Part, der jedem Fan die Ohren schlackern lässt. Und dann: „Bug in the Net“, ein aufrüttelnder Slo-Mo Deather mit ganz viel Atmosphäre, der die Qualitäten dieser Truppe voll ausreizt (dieser Refrain!). „Gods of the Underground“ ist dann keine augenzwinkernde Selbstbeweihräucherung, sondern beschäftigt sich mit der Frage ob das Leben so ist wie wir es erleben, oder ob es nicht noch eine ganz andere Welt (gerne auch von gewissen Eliten gesteuert) gibt, die wir nur kaum realisieren (wieder so ein tagesaktueller Bezug). Zumindest ist es so interpretierbar. Musikalisch rollt das Ding ohne Ende und führt mit gigantischen Melodien standesgemäß aus dem Album.

Fazit:

Das Warten hat sich definitiv gelohnt. „Worship“ bietet durchweg starken Stoff und dürfte sich auf lange Sicht durchaus in der Diskografie etablieren, ob es an eine Scheibe wie „The Arrival“ heranreicht wird die Zeit aber noch zeigen müssen.

10. Me And That Man – New Man, New Songs, Same Shit Vol. 2

Cowboyhut aufgesetzt, rein in die Boots und den Whiskey in den Schlund: Me And That Man sind wieder da! Adam „Nergal“ Darski gibt sich erneut seiner verruchten Liebelei mit dem Western/Country/Folk-Genre hin. Und wie bereits beim ersten Teil haben auch diesmal allerlei illustre Gäste ihren Weg auf das Album gefunden um gemeinsam mit dem Behemoth-Frontmann von dunklen Leidenschaften wie verschmähter Liebe zu Hexen („Witches don’t fall in Love“) oder der fruchtbaren Kombination von Bluesmusik und Kokain zu singen („Blues & Cocain“). „Black Hearse Cadillac“ ist der perfekte Einstieg in diese sinistre Reise, die vor lüsternen Leads nur so strotzt. Dass Hank von Hell ausgerechnet am Release-Tag verstorben ist, lässt den Hörer den Song durchaus mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten. Lachend weil die Nummer ein passender Trauermarsch für Hank wäre, weinend weil dieser Umstand so auf unerwartete Weise noch ergreifender ist. Aber auch die anderen Stücke auf „New Man, New Songs, Same Shit Vol. 2“ beweisen, dass Nergal ein geschicktes Händchen für die Wahl seiner Gäste hat. Wer hätte gedacht, dass Gary Holt, Jeff „Mantas“ Dunn und Blaze Bayley mal gemeinsam in einem Western-Trauerstück wie „All Hope is Gone“ zu hören sind. Abbath auf einem Country-Song? Kein Scheiß, „Losing My Blues“ bietet genau das und die kratzige Stimme des Norwegers harmoniert perfekt mit der von Frank the Baptist. Bevor Nergal und David Vincent in „Year of the Snake“ in ruhige aber deutlich dunklere Gefilde führen schmeckt man bei „Coldest Day in Hell“ vom ersten Ton an den Wüstenstaub im Mund. Ralf Gyllenhammar (Mustasch) verleiht dem Song etwas aufrührerisches, ja fast aufbegehrendes das sich auch im genialen Abschluss „Got Your Tongue“ wiederfindet. Davor gibt’s mit „Blues & Cocaine“ die passende Hymne für den nächtlichen Streifzug von einer abgeranzten Bar zur nächsten. Den ruhigen Country von „Silver Halide Echoes“ hätte man Randy Blythe (Lamb Of God) gar nicht zugetraut, umso beeindruckender klingt seine volle, bluesige Clean-Stimme, die unerwarteterweise eine perfekte Brücke zu „Goodbye“ bildet. Alissa White-Gluz haucht dem bedacht wirkenden Stück mit kraftvollem Klargesang das nötige Drama ein, bevor „Angel of Light“ tieftraurige Züge annimmt und auch dank Myrkurs charismatischem Gesang sofort ans Herz geht. „Got Your Tounge“ beendet diese Westernreise standesgemäß mit bluesigem Country voller Energie. In diesem Sinne: Hoch die Tassen!

11. Epica – Omega

Mit „Omega“ beenden Epica die Trilogie die sie 2014 mit „The Quantum Enigma“ angefangen haben. Dementsprechend wird der musikalische Weg der beiden Vorgängeralben konsequent weiterverfolgt. Ob „Omega“ besser ist als seine Vorgänger ist aber schlicht Geschmacksache, denn Epica stehen immer noch für progressiv angehauchten Symphonic Metal der härteren Gangart. Dabei erschafft die Band cineastischen Breitwandsound, der vor interessanten Details nur so strotzt, aber eben nicht überladen wirkt. Das heißt natürlich nicht, dass hier mit Fülle und Epik gegeizt wird, wir reden immer noch von Epica, aber die harten Riffs sind stets gleichberechtigter Bestandteil des Sounds, wie es das Orchester auch ist. Was im direkten Vergleich zu anderen Alben der Band auffällt ist, dass „Omega“ vielleicht noch ein bisschen kompakter klingt. Im Grunde lässt sich kein Song repräsentativ herausgreifen, weil es in jedem Stück eine überbordende Fülle an Details zu entdecken gibt. Gleichzeitig klingt das Album aber von vorne bis hinter perfekt durchdacht und rund. Das fängt beim stimmig inszenierten Artwork an und endet bei den mitunter sehr philosophisch interpretierbaren Texten. Dazwischen hat die Musik oftmals Soundtrack-Charakter, knüppelt aber auch ziemlich heftig. Exemplarisch für den stilistischen Spagat könnte „Kingdom of Heaven Part 3“ stehen, das mit 13 Minuten Spielzeit sicherlich der ambitionierteste Song der Scheibe ist, aber die stilistische Vielfalt von Epica gut abbildet. Epochale Chöre gehen Hand in Hand mit harten Riffs und ziemlich garstigen Growls. Das Orchester trägt die Härte wie auf einer luftigen Wolke durch den Song, setzt aber auch eigene Akzente die für tolle Wendungen sorgen und der Musik ein beachtliches Volumen verleihen. Simone Simons‘ Gesang markiert dann gewissermaßen das Sahnehäubchen und zeigt einmal mehr, dass die Dame zu den Besten ihrer Zunft gehört und ganz oben in ihrer Liga mitspielt. Das Spiel mit Kontrasten wird auch im Verbund mit dem folgenden „Rivers“ deutlich. Hier ist Gänsehaut garantiert. Diese Ballade vertont emotionale Hochspannung und wirkt wie das Gegengewicht zum vorherigen Bombast (was aber nicht heißt, dass hier mit Details gespart wird). Die Musik steigert sich vom ersten Ton an auf den epochalen Höhepunkt zu, den Simone Simons hochemotional vermittelt.

Fazit:

„Omega“ ist einmal mehr ein cineastisches Meisterwerk, das mit schier überbordendem Detailreichtum glänzt. Dementsprechend dauert es zwar einige Zeit bis der Hörer alle Facetten des Albums erfasst hat, aber die Musik ist jeden Durchlauf wert.

12. Gojira – Fortitude

Die musikalische Entwicklung von Gojira ist so besonders wie ordinär, weil sie mit einem Wachstums- und Reifeprozess einhergeht. War die ungestüme, aber kreativ-explosive Mischung der Anfangstage, wohl großteils durch jugendliche Wildheit geprägt, hielt spätestens mit „Magma“ eine „erwachsenere“ Klarheit Einzug in die Musik, die u.a. auch der Thematik des Albums geschuldet war. „Fortitude“ markiert einerseits einen Wendepunkt in der Diskografie der Franzosen, weil es weg vom persönlichen Schmerz des Vorgängers (auf „Magma“ verarbeiten die Duplantier-Brüder den Tod ihrer Mutter), hin zur Komplexität globaler Themen geht. Das hat zur Folge, dass die Musik weniger introvertiert klingt, stattdessen haben Gojira eine gehörige Portion Wut im Bauch, die sie aber nie plump herausschreien, sondern vielmehr zur fein-und scharfsinnigen Diskussion stellen. Dazu passt auch der verstärkte Fokus auf Melodien, nachvollziehbare Strukturen und Zugänglichkeit der Musik. Dabei ist es ausgerechnet das Mantra-artige, zentrale Titelstück, das anfangs eher verzichtbar wirkt, im Verbund mit dem sich anschließenden „The Chant“ aber einen tieferen Sinn bekommt. Wie eine mantrische Vorbereitung ziehen sich die Gesänge als Hauptmotiv durch beide Stücke, die vor allem durch eigenwillige Melodien sowohl bedrücken, als auch hoffnungsvoll nach vorne blicken, im Grunde aber kaum beschreibbar sind. Aber auch in den übrigen Songs passiert eine Menge. „Amazonia“ ist ein stampfender Groover, der mit realitätsnahem Text vom wachen Geist der Band zeugt. Passend dazu gibt es mit dem Einsatz von Maultrommeln und allerlei Flöten einige Neuerungen im Bandsound, die aber kaum fremd wirken, sondern für die perfekte musikalische Stimmung sorgen. Mit „Another World“ folgt DER Ohrwurm der Scheibe. Einerseits von einer positiven Aufbruchsstimmung geprägt, sorgt der dystopische Text doch eher weniger für freudige Momente, wenn er auch mit einer Art Hoffnungsschimmer endet. Danach drückt „Hold On“ beharrlich nach vorne. Die Gitarrenmelodien zeugen aber doch von einer gewissen Feingeistigkeit, die sich bei Gojira oftmals erst auf den zweiten Blick zu erkennen gibt. Der komplexe Groover „Into the Storm“ macht das nochmal sehr deutlich. Die harten Riffs und vor allem das akzentuierte Schlagzeugspiel sind einmal mehr „over the top“. Dazu kommt, dass der Gesang einerseits brutal klingt, andererseits aber die erwähnte Sensibilität der Band auf ein Maximum steigert, das nur noch vom herzzerreißenden „The Trails“ getoppt wird.

Fazit:

Welchen Status „Fortitude“ in der Diskografie Gojiras einnimmt, muss die Zeit erst noch zeigen, dass der Band aber ein zeitgenössisches und mutiges Stück Musik gelungen ist, das Herz und Hirn zur Arbeit anregt ist dagegen unbestritten.

13. The Crown – Royal Destroyer

Motordeath is on it’s way! Schon der Opener „Baptised in Violence“ knallt mit dreckiger Crust-Kante voll auf die Zwölf. Ein eineinhalbminütiges Gemetzel, vielmehr braucht es nicht für The Crown um klarzustellen wer der Chef im Ring ist und auch bei einem Titel wie „Motordeath“ ist der Name Programm. The Crown knüppeln sich mit brennenden Reifen durch ihren melodischen Elchtod und schrauben jedem Headbanger die Rübe ab (diese Hook!). „Ultra Faust“ ist schon allein aufgrund der genialen Hookline „Ultra Faust-Viking Punk“ (das Bild im Kopf ist superb!) fester Kandidat in der „Titel des Jahres“-Kategorie. Aber auch in puncto Musik kann der Song richtig was. Das brachiale Midtempo wird sehr schnell vom Überschallgebretter beiseite gefegt, ehe das musikalische Panzerfahrzeug hinten raus alles niederwalzt. Dass sie aber auch gewiefte Songwriter sind zeigen die Musiker im zentral platzierten Highlight „Glorious Hades“. Die Drums sind weniger brachial, stampfen aber mit maximaler Intensität aus den Boxen. Dazu gibt’s messerscharfe Riffs die dank feiner, melodischer Widerhaken Stammgäste im musikalischen Großhirn werden. Vor allem die Soli am Ende werten das Material nochmal ungemein auf und sorgen für eine tolle Spannung vor dem breitbeinig stampfenden Finale. „Full Metal Justice“, „Scandinavian Satan“ und „Devoid of Light“ zeigen sich dann als rasant punkige Death-Thrasher die allesamt in ca. drei Minuten über die Ziellinie rasen. Mal wird die Raserei mit verspielten Gitarrensoli angereichert („Scandinavian Satan“), mal schwingt eine gehörige Portion Hardcore mit („Devoid of Light“), aber immer zeigt sich die Musik als hochexplosive Mischung mit diversen kompositorischen Widerhaken. Dass sie aber auch auf Halbgas überzeugen können beweisen The Crown mit „We Drift On“. Hier paart sich Marschdrumming mit melancholischen, mehrstimmigen Gitarren die den Song richtig groß machen. Das ist eine neue Seite, die The Crown hervorragen zu Gesicht steht, vor allem weil so auch die Vocals einen ganz neuen Ausdruck bekommen. Der Rausschmeißer „Beyond the Frail“ macht dann als episch-brutaler Todeshybrid den Sack zu und unterstreicht einmal mehr den immer noch nicht zu hoch gegriffenen Bandnamen. All Hail The Crown!

14. Hate – Rugia

Hate liefern nicht erst seit gestern regelmäßig metallische Gourmetkost in der Schnittmenge von Death- und Black Metal ab sondern sind seit nunmehr 30 Jahren fester Bestandteil der Szene. „Rugia“ macht dieses Jahr das dreckige Dutzend in der Diskografie der Herren voll, was auch zeigt, dass ATF Sinner und seine Mannschaft, allen Besetzungswechseln und anderen Widrigkeiten zum Trotz stets auf Kurs geblieben sind. Dementsprechend sollte man auch keine großen Experimente im Sound erwarten. Vielmehr darf man sich an der Perfektion des Gewohnten erfreuen. Bei genauerer Betrachtung finden sich aber doch einige Elemente die dafür sorgen, dass Hate anno 2021 noch packender klingen als bisher. Seien es nun die melodischen Einsprengsel in „Saturnus“ oder die fast schon als Ohrwurm durchgehenden Gitarrenharmonien in „Resurgence“, Hate verstehen es extreme Hymnen zu schreiben, denen stets etwas Erhabenes anhaftet. Dabei ist das Album von vorne bis hinten ein intensiver Ritt, der kaum Platz zum verschnaufen lässt. Rein instrumental sind die Polen mittlerweile fest in der Oberliga etabliert, weil sie ihren Sound zwar technisch engmaschig stricken (die Drums!), Melodien und Harmonien aber trotzdem ein Kernelement der Songs sind. Demnach hat hier jede Nummer Momente die im Kopf bleiben, und doch ist „Rugia“ vor allem ein Gesamtkunstwerk. Von vorne bis hinten packend inszeniert und technisch perfekt dargeboten.

15. In Aphelion – Luciferian Age (EP)

Asche auf mein Haupt! Was hat denn eine EP in einer Liste für Alben zu suchen? Hinter In Aphelion steckt Necrophobic Chefdenker Sebastian Ramstedt der, Pandemie sei dank, wohl zu viel Zeit übrig hatte. Gott, oder besser Satan sei‘s gedankt, denn „Luciferian Age“ ist ein Brett! Dass Ramstedt auch abseits seiner Hauptcombo dem melodischen Schwarzmetall frönt ist weder verwunderlich noch schlecht. Ganz im Gegenteil: Schon der Opener „Draugr“ ist bester Genre-Stoff. Ja, die Musik erinnert immer wieder an Necrophobic (natürlich!), wie sollte es auch anders sein. Ramstedt kann und will gar nicht aus seiner Haut, stattdessen keift er hier zusätzlich zur Gitarre selbst ins Mikro und macht dabei eine hervorragende Figur. Dass er auch über seinen musikalischen Horizont hinausblickt zeigt das Ende des Songs das mit melancholisch-repetitiven Momenten gar an Tribulation erinnert. Und auch kompositorisch zeigt der Schwede was er kann. „Luciferian Age“ bietet besten Black n‘ Roll (Satyricon lassen grüßen!) mit Marschrhythmus und einem Refrain zum mit schreien. „Wrath of a false God“ klingt wieder um einiges komplexer, hat nochmal mehr Atmosphäre und ist das kompositorische Alleinstellungsmerkmal dieser EP (die beiden anderen Eigenkompositionen werden auch auf dem für März 2022 angedachten Full-Length Debut stehen). Die Musik wirkt wie hin und her gerissen zwischen Aggression, Epik und diesen speziellen Melodien die man auch von Necrophobic kennt und liebt. Die Gitarren „singen“ hier aber noch mehr, manchmal blitzt gar klassischer NWOBHM-Stoff auf (wenn auch nur in Nuancen). Das gibt der Musik eine eigene Handschrift und grenzt sie von der Stammband Ramsteds ab. Der Song brandet ausdauernd zwischen dieser Melodik und aggressiv-dreckigen, manchmal auch thrashigen Momenten auf und ab. Das abschließende Cover von Kreators „Pleasure to Kill“ sorgt dann für einen krassen Kontrast, wird es doch ziemlich brutal runtergezockt. Diese „Steroid-Version“ hat aber Charme und pustet die Gehörgänge ordentlich frei.

Fazit:

Mit „Luciferian Age“ treiben In Aphelion die Spannung auf ihr Full-Length Debut, das Anfang 2022 erscheinen soll auf alle Fälle in die Höhe. Bis es soweit ist, dürfen Fans sich an dieser superben EP laben, bis März ist‘s ja noch ein Weilchen.

16. Architects – For those that wish to exist

Mit den beiden Vorgängern sind die Architects dem wüsten Mathcore ihrer Anfangszeit entwachsen. „For those that wish to exist“ führt diesen Prozess fort und geht doch einen deutlichen Schritt weiter. So viel Melodie gabs bisher auf keinem Architects-Album. Zusätzlich beweist die Band deutlicher denn je, das sie ein hervorragendes Händchen für Spannung und Dramatik hat. Das geht schon mit dem atmosphärischen Intro „Do you dream of Armageddon?“ los, dem mit „Black Lungs“ erstmal ein ziemlicher Brecher folgt. Wenn man so will könnte „For those that wish to exist“ auch als Soundtrack zu einem epischen Blockbuster durchgehen. Songs wie „Dead Butterflies“ steigern das Drama, dank toller laut/leise-Dynamik, auf ein Maximum. Dem stehen aber auch brettharte Töne gegenüber, die zwar insgesamt eher die Ausnahme bleiben, dafür aber umso wirkungsvoller und mächtiger sind. Allen voran das furiose „Impermanence“, das durch den Gastbeitrag von Parkway Drive-Sänger Winston McCall ordentlich kracht. Songs wie der geniale Ohrwurm „Animals“ oder „Meteor“ sind dagegen erstklassige Hits, die sofort zünden. Ersterer wird zusätzlich durch einen deutlicheren Industrial-Einschlag aufgewertet, klingt dank der ungewohnt lockeren Stimmung aber erstmal etwas ungewohnt. „Libertine“ reizt die Pole zwischen Ruhe und Aggression dann am deutlichsten aus. Der Refrain geht so flüssig ins Ohr, dass es fast kitschig wirkt. Die ersten Strophen ballern aber derart heftig (inklusive derbem Geschrei), dass der Song eine Art „Aufwach-Moment“ ist und den Hörer abrupt aus der melancholisch-verträumten Stimmung rausreißt. Hinten raus sorgen Sam Carters Gesänge (inklusive toller Chöre) dann doch für cineastisches Drama, das in „Goliath“ (Highlight!) maximal ausgereizt wird. Das Gastgeschrei von Simon Neil (Biffy Clyro) passt zwar perfekt, ist aber nur eines von vielen Elementen. Für die ganz große Wirkung sorgen Streicher und vor allem der verzerrte Mittelteil, ehe der Song im aggressiv gebrüllten Ende seine Wirkung voll entfaltet. Im finalen „Dying is absolutely safe“ hält dann die Ruhe des Intros erneut Einzug. Zu akustischen Gitarren und sanfteren Streichern endet das Album aber deutlich melancholischer und cineastischer als es begonnen hat. So ist „For those that wish to exist“ ein sehr vielschichtiges Album geworden, mit dem die Architects durchaus neue und spannende Wege gehen, das aber vor allem beweist, dass die Musiker künstlerisch selbstbewusster geworden sind. Das ist im Grunde doch begrüßenswert und spannend.

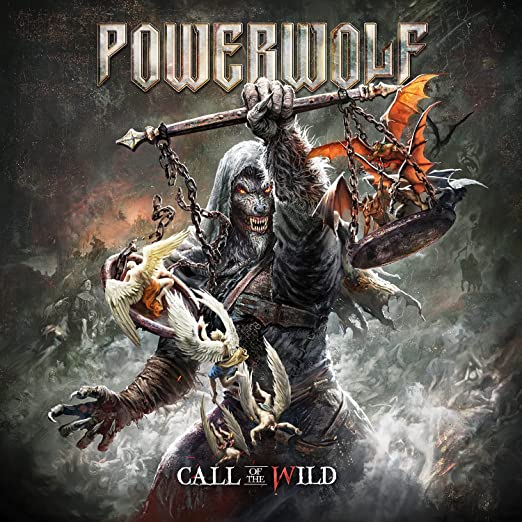

17. Powerwolf – Call Of The Wild

Powerwolfs Weg an die Spitze der Szene scheint kein Ende zu finden. Auch auf „Call Of The Wild“ zelebriert das Wolfsrudel seine einzig wahre Heavy Metal Messe und feuert dabei aus allen Rohren. Über die Jahre hat die Band ihren Sound immer mehr perfektioniert und liefert auch diesmal ein echtes Freudenfeuer ab. Möglicherweise ist das Material sogar noch einen Tick eingängiger als auf den Vorgängern. Schon der Opener „Faster Than The Flame“ ist eine kraftstrotzende Bandhymne par excellence. Gleiches gilt für „Beast of Gévaudan“ und besonders „Dancing with the Dead“, die beide nicht grundlos als Singles ausgekoppelt wurden. Opulent, schnell mit sicherer Garantie für lang anhaltende Ohrwürmer. Und auch die Vorzüge einer Ballade werden diesmal wieder ausgespielt. „Alive Or Undead“ kann sich in puncto Intensität durchaus mit „Where the wild Wolves have gone“ vom Vorgänger messen und sorgt für einige Gänsehautmomente, wobei (nicht nur hier) immer wieder auffällt was für ein fantastischer Sänger Attila Dorn ist. Ein paar Neuerungen gibt’s aber doch: Die Dudelsäcke in „Blood for Blood (Faoladh)“ geben der Nummer ein leicht irisches Flair, das dem ansonsten gewohnt schmissigen Sound sehr gut steht. Dass die Wölfe auch zubeißen können zeigen sie in „Glaubenskraft“, das mit komplett deutschem Text deutlich ernstere Töne anschlägt. Gerade im Powerwolf-Kontext macht ein Song über Amtsmissbrauch in der katholischen Kirche (sowohl im Bezug auf sexuelle Übergriffe, als auch in Bezug auf die politische Einflussnahme des Klerus) durchaus Sinn und zeugt davon, dass die Band ihre Image-Thematik auch ernsthaft hinterfragt (nicht dass das jemals jemand in Frage gestellt hätte). Dass Powerwolf dieses Image aber durchaus ernst nehmen zeigen Songs wie das schmissige „Varcolac“ (dieses Wesen ist in der rumänischen Folklore ein wolfsartiges Untier, das ähnlich wie der Fenriswolf der nordischen Mythologie am Ende aller Tage Sonne und Mond verschlingt) oder der tolle Abschluss „Reverant of Rats“, der nochmal richtig Gas gibt und alle Vorzüge dieser Band ausspielt. Alles in allem also wieder eine gewohnt starke Vorstellung der Saarländer aus Transsilvanien.

18. White Void – Anti

Mitglieder von Borknagar und Ihsahn gehen ein Konglomerat mit einem Electro-Produzenten (der hier den Bass bedient) und einem Jazz und Bluesrock-Gitarristen ein. Diese Konstellation allein verspricht unkonventionelle Klänge. Dabei klingen White Void mitnichten verkopft oder frickelig kalt, stattdessen ist „Anti“ ein musikalischer Blumenstrauß (zugegeben: Allzu farbig fällt er nicht aus…), der sich zwar das Etikett „progressiv“ ans Revers heftet, dabei aber stets nachvollziehbar bleibt. Das liegt u.a. am genialen Gesang von Lars Are Nedland, dessen Stimme zwar Geschmacksache ist, die aber eben auch einen unverkennbaren, eigenen Charakter besitzt. Aber auch instrumental geizen die Musiker nicht damit zu zeigen, was sie drauf haben, ohne auf etwaigen Ego-Trips hängen zu bleiben. Mit „Do. Not. Sleep.“ steht einer der hartnäckigsten und farbenfrohsten Ohrwürmer direkt am Anfang der Scheibe. Im Kontrast dazu stehen Songs wie „Where You Go, You’ll Bring Nothing“, das dank melancholischer Kühle zwar nicht minder vielfältig klingt, allerdings weniger Raum für Abstraktion bietet. Vor allem textlich steht der Song mit beiden Beinen im Leben, das eben nicht immer ein fröhliches Farbenmeer ist. „The Shovel and the Cross“ ist aber wieder ein ausufernder Groover, der vor allem durch diverse Keyboard-Motive lebt und auch die teilweise fast beschwingten Gitarren setzten tolle Akzente. Mit „The Fucking Violence of Love“ haut die Band nicht nur einen der coolsten Titel des Jahres raus, sondern zeigt auch, dass sie im Kontext dieses Albums für Überraschungen sorgen kann. In diesem Fall ist es der Gesang, der hier wohl die eigenwilligsten Facetten des ganzen Albums bietet und sich sehr schön mit dem New Wave-Charakter des Songs ergänzt. „The Air was thick with Smoke“ klingt dann stellenweise sehr futuristisch (u.a. wegen dem unkonventionellen Einsatz der Synths), hat aber auch Elemente von klassischem Rock der 70er Jahre und ist damit ein perfekter Abschluss weil es die stilistische Bandbreite des Albums doch relativ repräsentativ zusammenfasst.

19. Memoriam – To The End

„To The End“ könnte in einigen Jahren als das Album in der Karriere von Memoriam gelten mit dem es der Band gelungen ist sich aus dem übermächtigen Schatten von Bolt Thrower zu emanzipieren. Zumindest in musikalischer Hinsicht, denn textlich beschäftigt sich Karl Willets nach wie vor mit seinem Lieblingsthema: Der Krieg und seine Folgen für die Gesellschaft, aber auch die einzelnen Individuen. Musikalisch hingegen klingen Memoriam auf ihrem vierten Streich abwechslungsreicher denn je. Neben altbewährter Qualitätsware wie dem Opener „Onwards Into Battle“ wagen die Musiker auch einige Experimente. „Each Step (One Closer to the Grave)“ kommt beispielsweise als zäher Todesdoomer daher. Dazu kommt Willets‘ raues Organ besonders eindringlich zur Geltung und auch die Gitarrenmelodien sorgen für eine fatalistische Stimmung die dem Titel alle Ehre macht. Noch mehr Experimentierfreude kommt in „Mass Psychosis“ auf. Mit deutlichem Industrial-Einschlag klingt der stampfende Song zunächst etwas ungewohnt. Nach ein paar Durchläufen entwickelt sich die Nummer aber zu einem echten Highlight weil die feindliche, kalte Atmosphäre die Musik einerseits sehr intensiv macht, andererseits perfekt in den Fluss des Albums eingebunden wird. Den eindringlichsten Song heben sich Memoriam aber bis zum Schluss auf. „As my Heart grows cold“ ist ein düsteres Stück Todesstahl, das stellenweise beinahe epische Züge annimmt. Dezent aber wirkungsvoll eingesetzte Synths bzw. Streicher verleihen dem Song ein bedrückendes, schwermütiges Flair und Karl Willets sorgt vor allem mit dem (im Albumkontext) reflektierten Text für eine dicke Gänsehaut. Auch die Gitarrenmelodien klingen bedrückender, traurig wenn man so will und beenden „To The End“ mit fast fatalistischen Tönen die den Titel nochmal deutlich unterstreichen.

Fazit:

Die Entwicklung von Memoriam steckt im Detail, denn „To The End“ erfindet das Death Metal-Rad sicher nicht neu, vielmehr ist es ein weiterer Garant für Genre-Qualität die sich in Nuancen weiterentwickelt. Im Bezug auf die eigene Diskografie gleicht das Album aber einem Befreiungsschlag.

20. Portrait – At One with None

Ist „At One with None“ tatsächlich das ultimative Portrait Album? Glaubt man den Aussagen der Band, dass die vordergründige und hauptsächliche Inspiration im Vorfeld der Produktion die eigene Musik war, dann scheint genau das das Ziel gewesen zu sein. Was nach ein paar Hördurchgängen auffällt: Das Material klingt eine ganze Ecke düsterer als zuletzt. Was nach unzähligen Durchläufen auffällt: Ja, dieses Werk ist das Beste seit dem Debut der Schweden, wenn nicht sogar besser. Natürlich sind die Mercyful Fate/King Diamond-Einflüsse noch deutlich erkennbar (das liegt zum Großteil einfach in der Natur des Gesangs), aber die eigene Identität wurde diesmal bis fast zur Perfektion geschliffen, die musikalische DNA entschlackt und in ausnahmslos zwingende Songs gegossen. Es braucht aber mehrere Durchläufe konzentrierten Zuhörens um den Detailreichtum der Musik komplett zu erfassen. Dabei fällt immer mehr auf, dass die Songs strukturell noch intelligenter aufgebaut sind als in der Vergangenheit. Jede Nummer reiht unzählige Spannungsmomente aneinander, gleichzeitig ist ein durchgehend roter Faden jederzeit erkennbar. Vom ersten Ton des Openers bis zum letzten Ton vom finalen Oberhammer „The Gallows Crossing“ bleibt der Hörer bei der Stange und das obwohl, oberflächlich betrachtet keine großen technischen Spielereien stattfinden, sondern schlicht der reinen Lehre des Heavy Metal gefrönt wird. Vielmehr sind es die vielen Feinheiten in den Songs die immer wieder aufhorchen lassen. Eine unheilvolle, fast gruselige Dynamik hier („He Who Stands“), vollkommen zwingende, mehrstimmige Gitarrenleads da („Ashen“), „At One with None“ birgt von vorn bis hinten Hochspannung. Da passt auch mitunter etwas holprig wirkendes Anfangsgerumpel wie in „A Murder of Crows“ gut ins Bild, weil es einen feinen Twist erzeugt. Im Übrigen glänzt der Song mit einem der besten Refrains der Scheibe und die Gitarren zum Ende sind einfach erstklassig. Ob „At One with None“ das Opus Magnum der Schweden ist wird sich trotzdem erst noch zeigen, dass es eines der besten „reinen“ Heavy Metal Alben des Jahres ist steht hingegen fest.

Dominik Maier